�y�f�Î��ԁz�~���g�_�ˉ@ 9:00-20:00/�_�˃}���C�@ 11:00-20:00�y�x�f���z���E�j

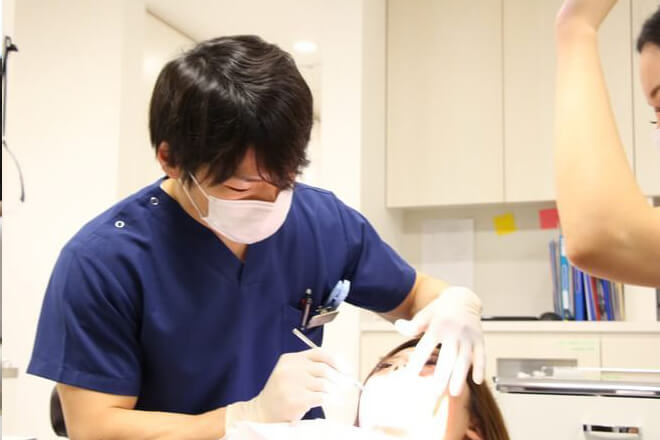

���@�́A�����ɂ��č����Ă�������̒ɂ݂��ꍏ��������菜���A�Љ�ɍv�����邱�Ƃ��ő�̎g���ɂ��Ă���܂��B

�������u�����Ɠ��Ӂv��厖�ɂ��A�u���Ɏ��Áv��S�����Ă��܂��B

���Ȃ����ɂ݂̏Ǐ���

�ǂ�ł����H

���̒ɂݏ�ʂR�Q

�����̒ɂ݂̑S�Ă������܂�

���̒�����Y������Ǐ���N���b�N���ĉ�������

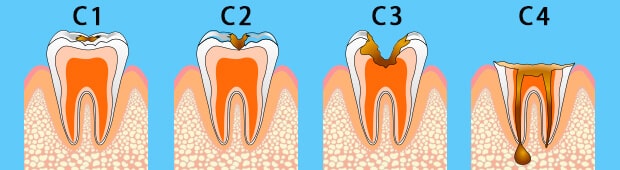

�˂��̏ꍇ�́A������4�l�����܂�

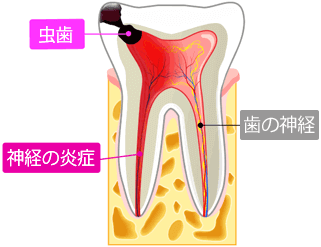

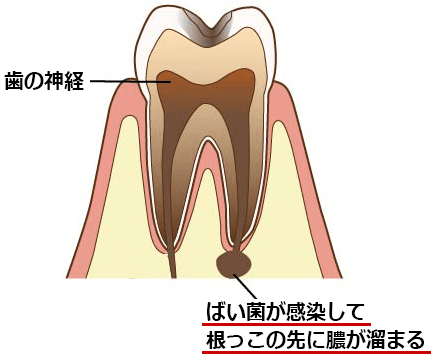

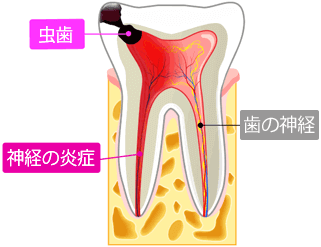

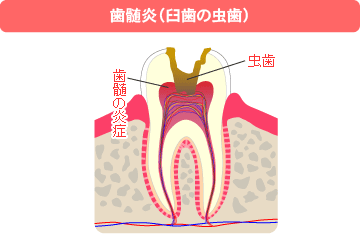

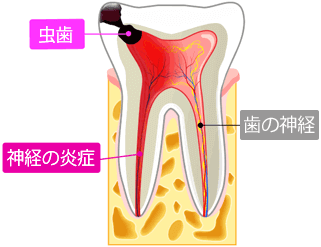

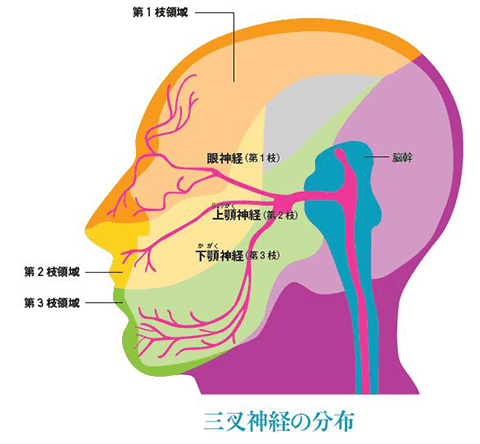

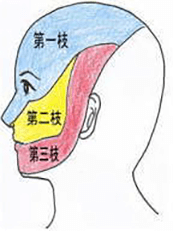

�����P ���������̐_�o�܂Ői��ł���ꍇ(������)

�����Q �_�o���������i�������A���Ԃ����Ȃǁj��A

�@�@�@�_�o������ł��܂������ɂ��ۂ��������Ĕ^��ł�ꍇ

�����R �����a�̏ꍇ

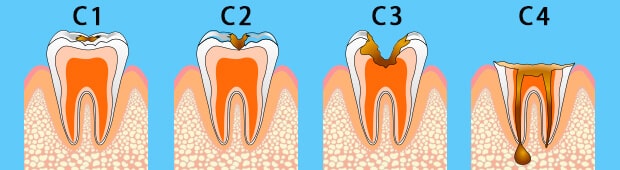

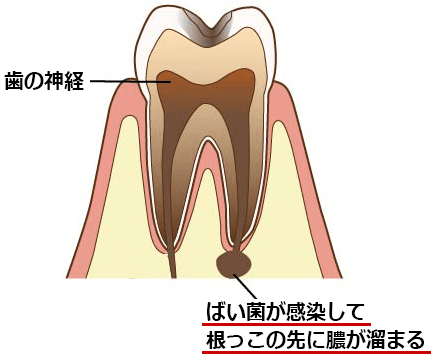

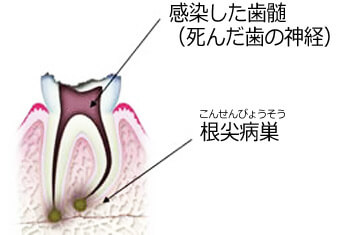

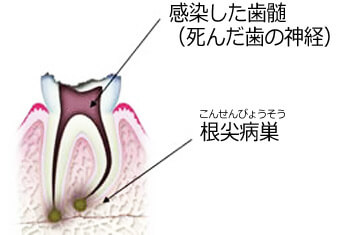

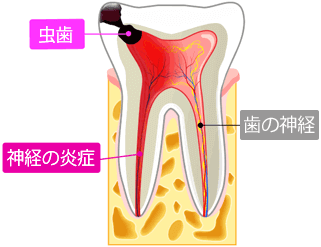

�����P�F ���������̐_�o�܂Ői��ł���ꍇ(������)

�����̑傫���ɂ͒i�K������܂����A�b�R�ƌ����Ē��������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B

���������̐_�o�܂ōs���ƁA�_�o�������̂��ۂɂ���ċ������ǂ��N�����܂��B

�����āA���Ȃ苭���ɂ݁i�Y�L�Y�L�A�ǂ�����ǂ�����etc�j���o�Ă������܂��B

�ɂݎ~�߂������ɂ����Ȃ�܂��B

���Ö@

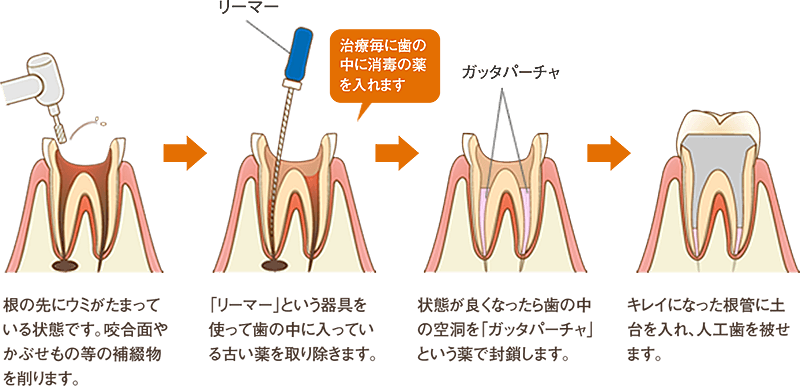

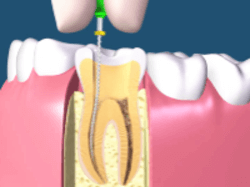

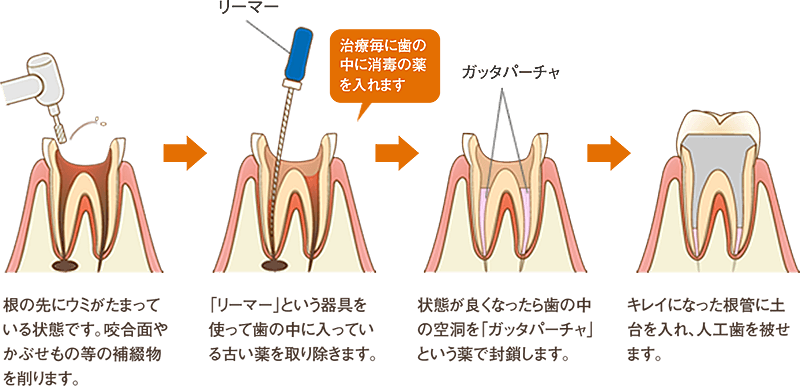

�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B

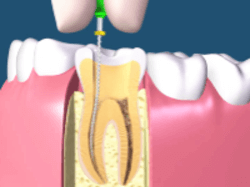

���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B

�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B

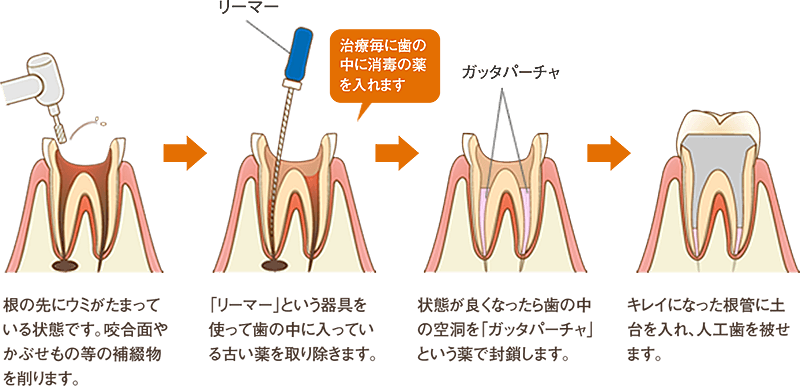

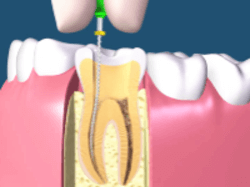

��̓I�Ȏ��Ö@

�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B

���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B

�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B

������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B

�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B

�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B

���@�̖������ɂ��Ȃ����R

1�F�����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���

���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B

�����ɍׂ̐j���g���Ă���

�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B

���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�

�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B

���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B

�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

�Q�F������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

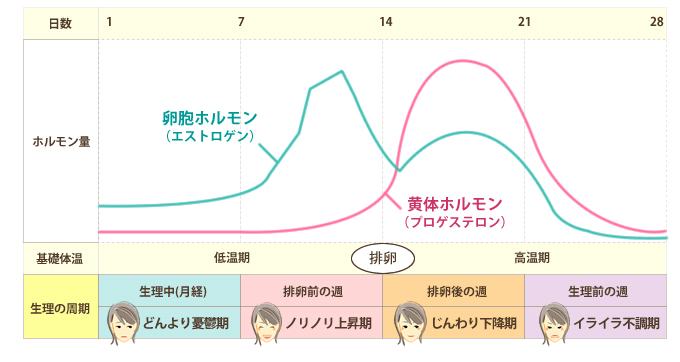

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B

���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B

����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B

�����Q�F �_�o���������i�������A���Ԃ����Ȃǁj��A�_�o������ł��܂������ɂ��ۂ��������Ĕ^��ł�ꍇ

�� ���̏ꍇ�̌���

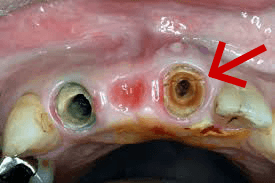

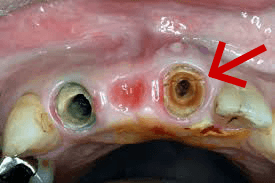

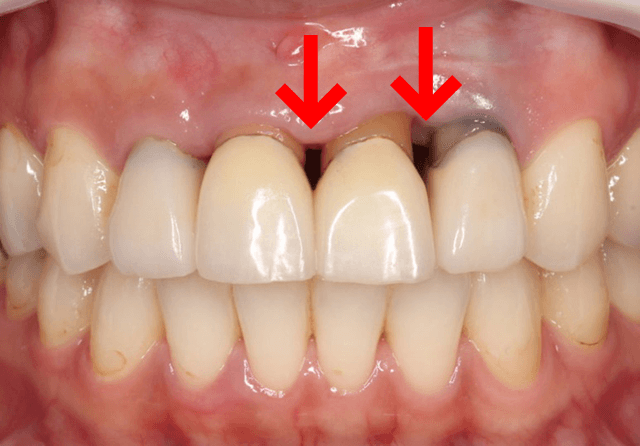

�_�o�̖������͖Ɖu�͂��Ȃ��Ȃ��Ă邽�߁A���ۂɊ������₷���Ȃ�A��������ƍ������̐悪�^��ł��܂��A���ɂ��N���邱�Ƃ�����܂��B

���Ö@

���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�����̕����ɔ^�����܂��Ă܂��B

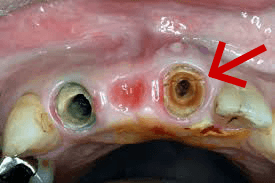

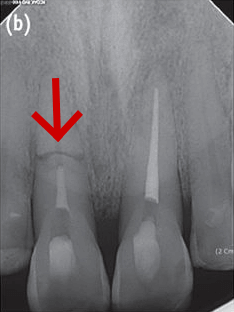

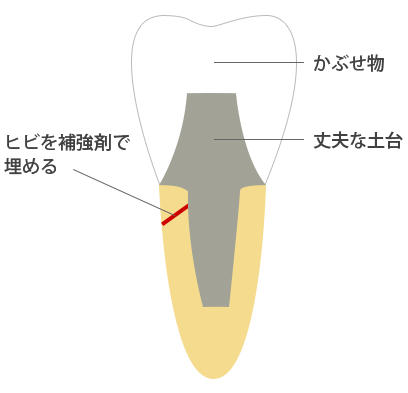

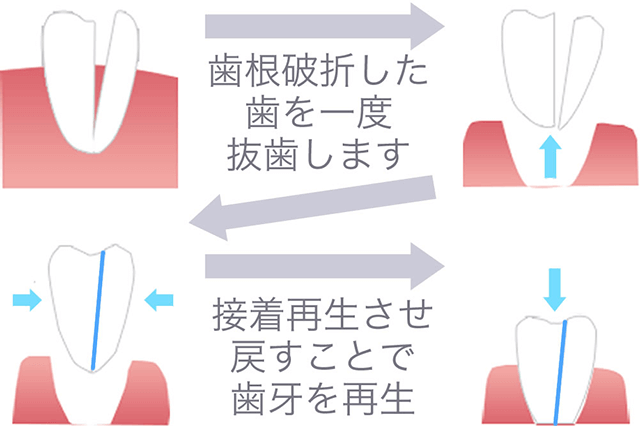

�i���Ӂj�����a�̎������l�̏ǏN���邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���Ƀq�r���������芄��Ă�ꍇ�ɂ��N����܂��̂ŁA���Ȉ�@�Ō�����f�f���Ă�����ĉ������ˁB

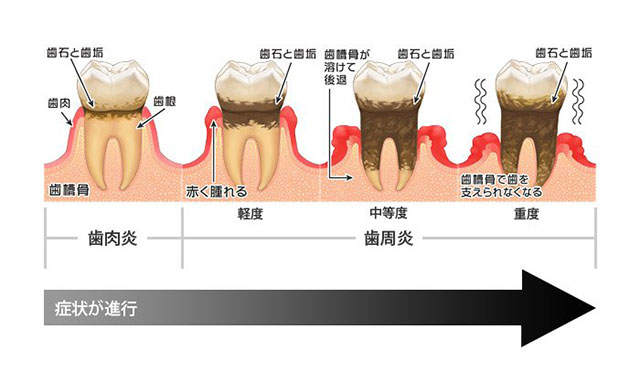

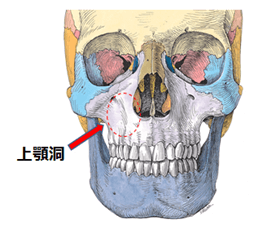

����3�F �����a�̏ꍇ

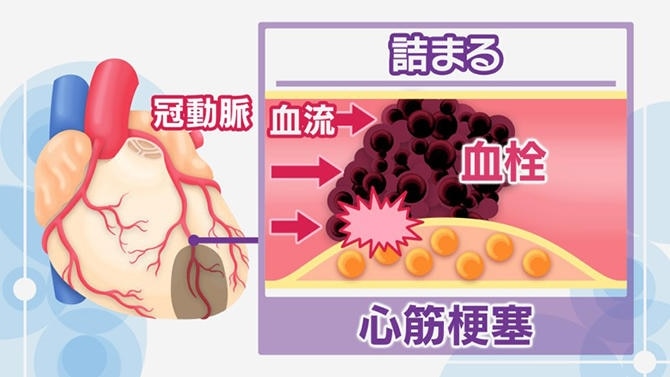

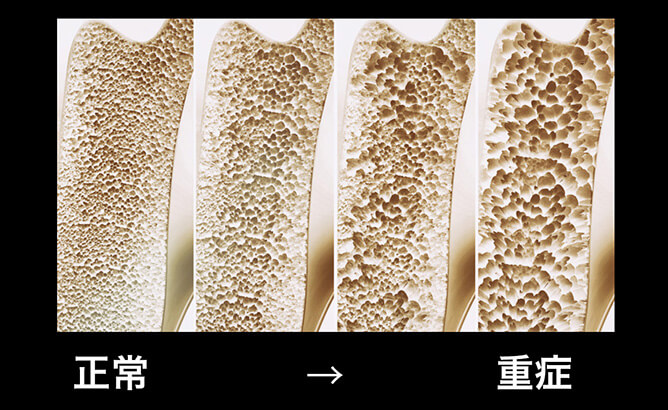

�����a�ɂȂ��Ă��܂��ƁA���s�����Ă��܂��B

�܂��A���̂܂��̍����n���Ă��܂��B

�����a�ɂ͒i�K������܂����A�����炢�ȏ�ɐi�s���������a�̏ꍇ�A���Ă��܂������s���������肳������肷��ƒɂ݂��ł܂��B

�܂��A�����炢�ȏ�̎����a�ł͍���������x�n���Ă��܂��܂��̂ŁA���̏�ԂŎ����w���ʼn����Ă��܂��ƁA�ɂ݂��o�Ă��܂��܂��B

���Ö@

�����a�̎��ÂɂȂ�܂��B

�����a�͓��{�l�����������ő�̌����ł��B

���߂Ȃ玡��܂��B�K�����߂Ɏ����ĉ������B�i�s����Ǝ���ɂ����Ȃ�܂��B

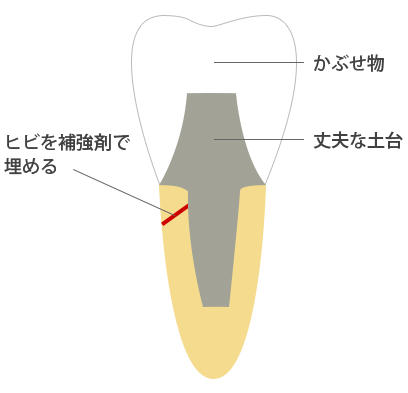

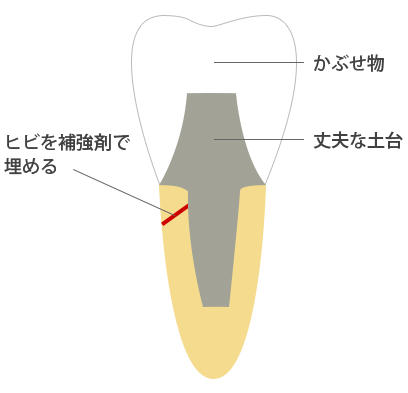

����4�F ���̍������Ƀq�r�������Ă��芄�ꂽ�肵�Ă�

���Ƀq�r������Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���͌��\�q�r������܂��B�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B �q�r������̂́A�_�o�̖������̂��Ԃ����ɋN���邱�Ƃ��唼�ł��B

�����́A�_�o�̖����������Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă�����ł��B �i�_�o���������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j

���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂���ł��B

�����āA�q�r�����������Ŋ��ނƓ��R�ɂ���ł��B

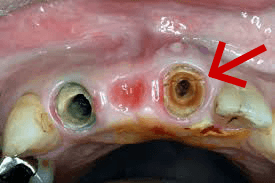

�� ��̓I�ȃq�r�̗�

���Ö@

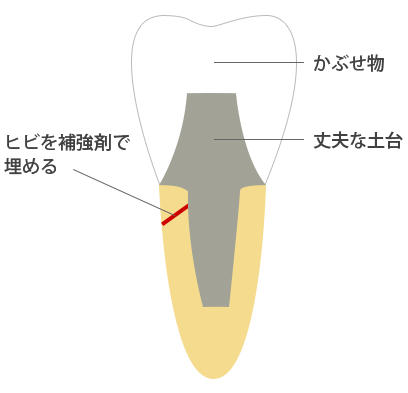

���̍������Ƀq�r���������ꍇ�́A�q�r�̈ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B

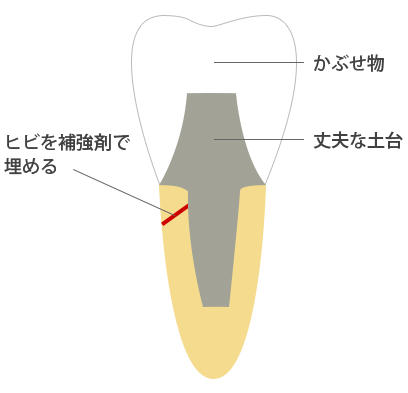

�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B

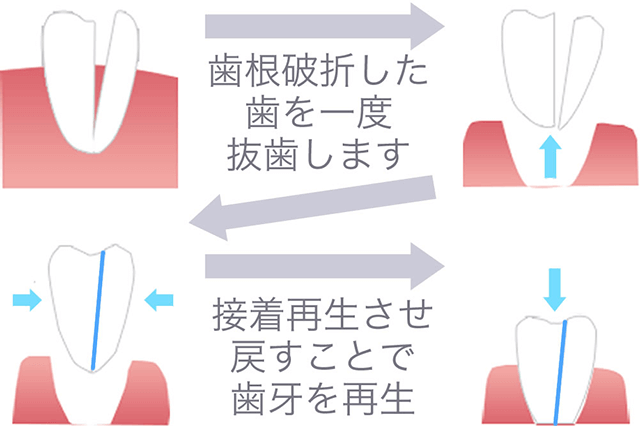

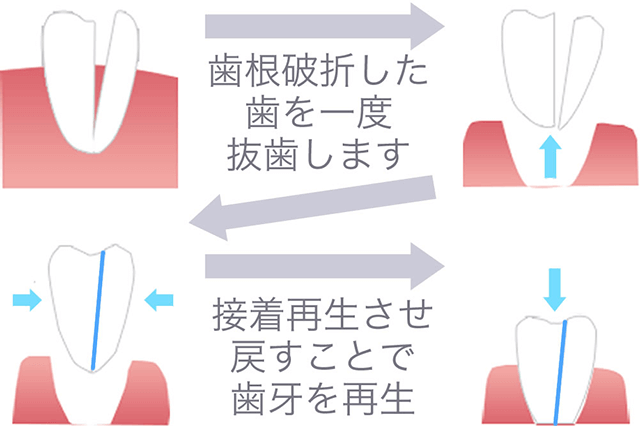

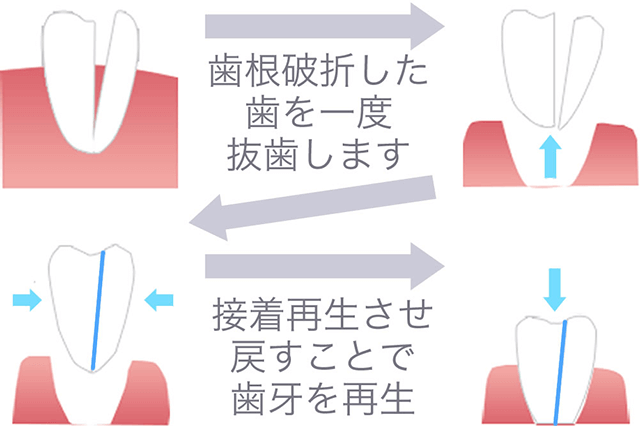

�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j

�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B

�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

�����u���ɂ����ɒɂ��v�Ƃ��Ȃ�炢�ł���ˁI

�܂��A����Ȏ��̓��L�\�j���Ƃ��ɂݎ~�߂������Ȃ��ł��B

�����ƑΏ��@���킩��₷�����������܂��ˁB

�����̌��ɂ̌����͑傫��2����܂�

�����P�F

���̍������̐�ɔ^�����܂�A�^�����̒��ɂ������Ă��܂����ꍇ

�����Q�F

�������傫������ꍇ

�����̌��ɂōł������p�^�[���ł��B

�_�o����������A�_�o�����R�Ɏ���ł��܂������͖Ɖu�͂��Ȃ����߁A���ۂ��������邱�Ƃ������A���ʔ^�����܂�̂ł����A���̔^�͎��R�ɔr�o����邱�Ƃ������̂ł����A�r�o���ꂸ�ɍ��̒��ɂ��������ꍇ�͑����������ɂ݂��o�܂��B

���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�����̕����ɔ^�����܂��Ă܂��B

�i���Ӂj�����a�̎������l�̏ǏN���邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���Ƀq�r���������芄��Ă�ꍇ�ɂ��N����܂��̂ŁA���Ȉ�@�Ō�����f�f���Ă�����ĉ������ˁB

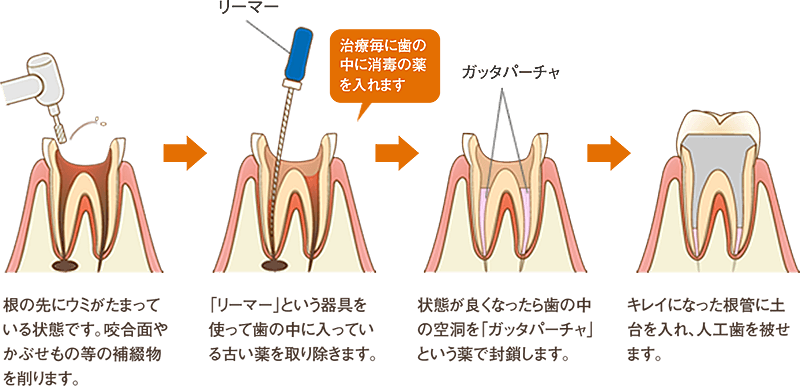

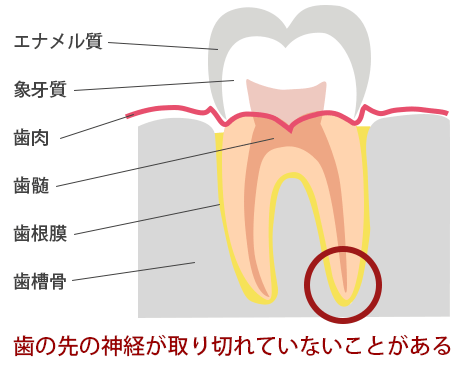

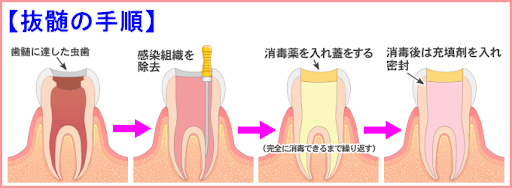

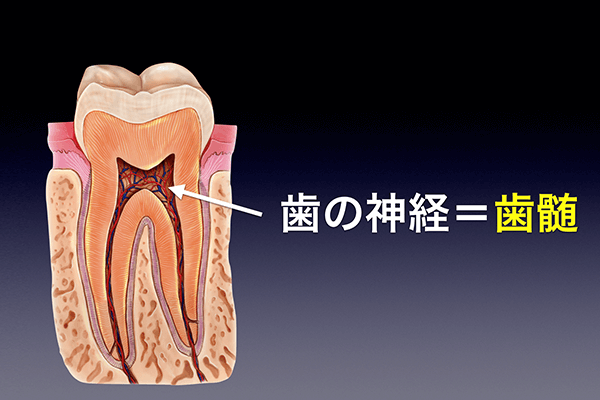

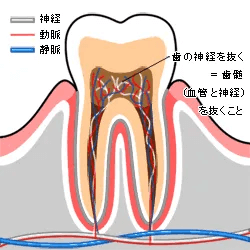

�������_�o�܂Ői��ł��܂��ƁA���������������l�Ȍ��ɂ��N����܂��B

�������܂Œ������i�s���Ă��܂��ƁA���̐_�o����炴��܂���B

�_�o������Ă��܂��A���̎�̒ɂ݂͒����Ɉ����܂��B

�_�o����邱�Ƃ��i�����j�ƌ����܂��B

�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B

���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B

�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B

��̓I�Ȏ��Ö@

�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B

���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B

�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B

������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B

�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B

�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B

���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B

�����ɍׂ̐j���g���Ă���

�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B

���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�

�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B

���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B

�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B

���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B

����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B

�P�C�Q�̏ꍇ�Ƃ��A�[�閰��Ȃ����炢�ɂ��킯�ł��̂ŁA������łł���Ώ��@�����������܂��B

�i����������}���u�ł��̂ŁA�����ɂ͎��Ȉ�@�ɍs���Ă��������ˁj

���s�̂������́A�莝���̒ɂݎ~�߂�����

�[��ł��J���Ă�h���b�O�X�g�A������A�����Œɂݎ~�߂��邩���m��܂���B

�����A��t�����̎��ɂ��Ȃ��ꍇ�͔����Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�܂��A�̖�ǂŔ�������A����҂���Ȃł���������ɖ����������ނƗǂ��ł��傤�B

�L���ȃ{���^�����A���L�\�j���͂������A�C�u�A�o�t�@�����Ȃǂ��L���ł��B

�܂��A���I�ۂ𒎎��̌��ɋl�߂���@���^�ۂ͂���܂����A�����͒��Ɍ��ʂ͂���܂��B

���ɂ��ӏ����₷

��₷�����߂邩�͖����Ƃ����Ǝv���܂����A�����͂����ł��B

���ǂ��i�s���̎��͗�₵�A���̎��͉��߂�A�Ƃ������Ƃł��B

����Ȃ����炢�����ɂ��킯�ł�����A�������₷�̂��ǂ��ł��B

��₵���́A�^�I���ɂ���ۗ�܂�A���ꂪ������ΕX���ŗ�₵���^�I���Ȃǂłق��������炠�Ăė�₵�܂��B

��₷�ƁA����������A�ɂ݂������ł����y������\��������܂��B

����ԋ~�}�Z���^�[��A���Ȉ�t��̖�ԋ~�}�O���𗘗p����

�����A�n��⎞�ԑтɂ���Đf�Â��ĂȂ���������܂��̂Ŋm�F���K�v�ł��B

�����ɂɌ����c�{������

�� �ڂ����͂������������݂�̂͂��H�������ɂ������A�������������ł���ˁB

�������݂�ꍇ�͑傫���Q�̏Ǐ���܂��B

�Ǐ�P�F �₽���������݂�E�ɂ��ꍇ

�Ǐ�Q�F �M���������݂�E�ɂ��ꍇ

�ł��B���ꂼ�������Ǝ��Ö@���S�R�Ⴂ�܂��̂ŁA���J�ɂ��������܂��ˁB

�Ǐ�P�F�₽���������݂�E�ɂ��ꍇ

�₽���������݂�E�ɂ��ꍇ�͌����͂Q����܂��B

�����P �m�o�ߕq�̏ꍇ

�����Q �����炢�̑傫���̒���

����1 �m�o�ߕq�̏ꍇ

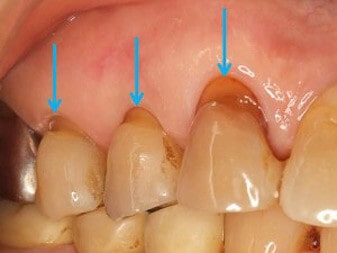

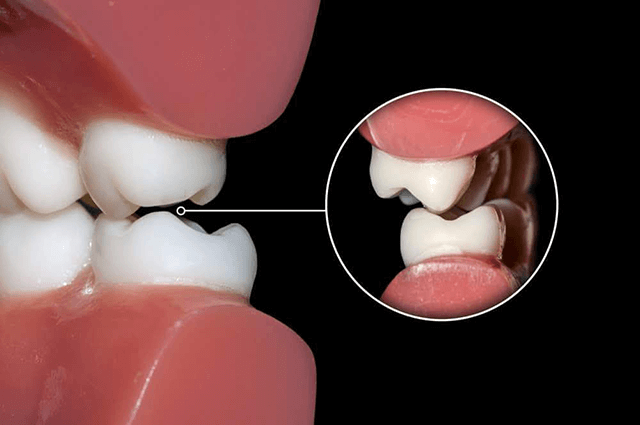

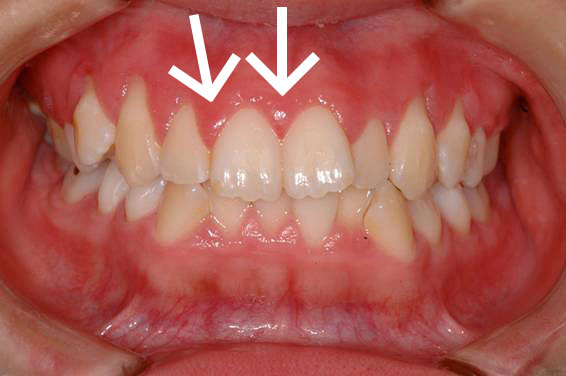

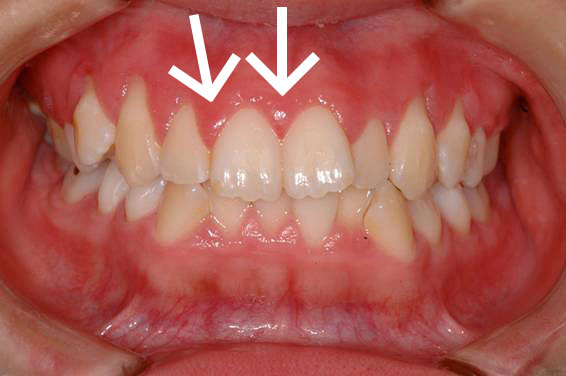

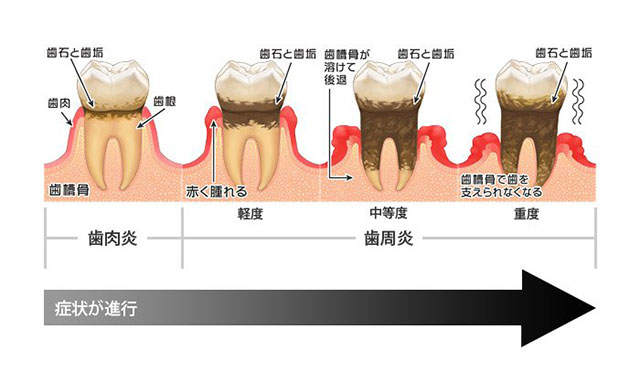

�₽�������P���ɂ��݂邱�Ƃ��u�m�o�ߕq�v�ƌ����܂��B

�_�o�ɉ��ǂ���������A����������킯�ł͂Ȃ��A�P�ɗ₽�����̂╗������������A���u���V��������Ƃ��݂��肷��Ǐ�ł��B

���̍����������茸�����A�����Ɏh���������ƋN����܂��B

���̍����������茸�錴���͑傫��3����܂��B

���̍����������茸�錴���P�F �����͂ł̃u���b�V���O

���̍����������茸�錴���Q�F ��������E�H������

���̍����������茸�錴���R�F �����a�Ŏ��������������Ď��̍��������I�o����

���̍����������茸�錴���P�F �����͂ł̃u���b�V���O

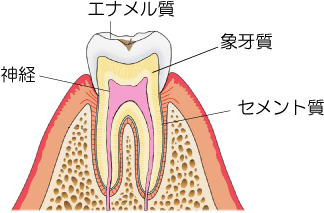

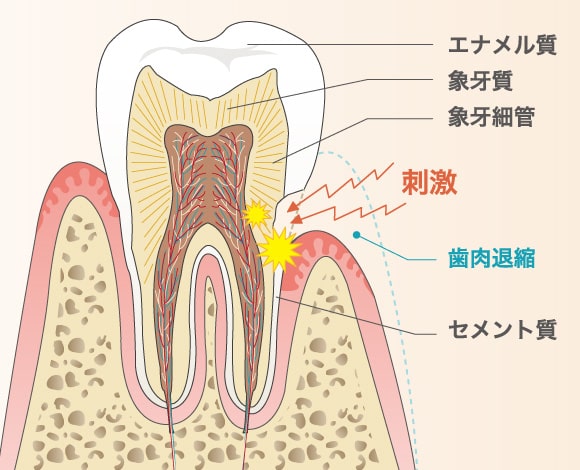

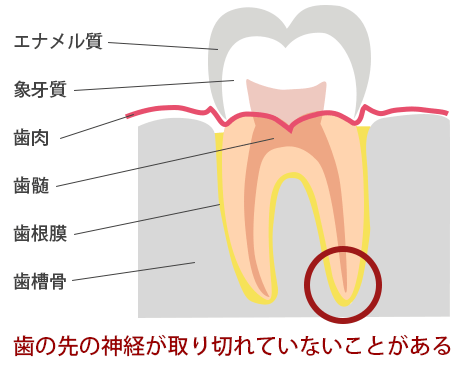

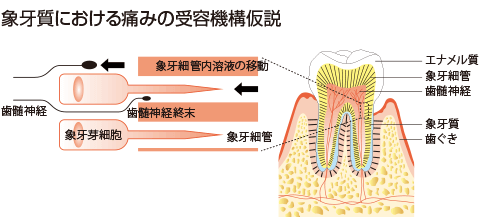

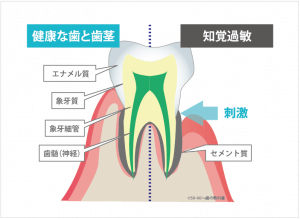

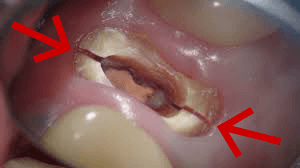

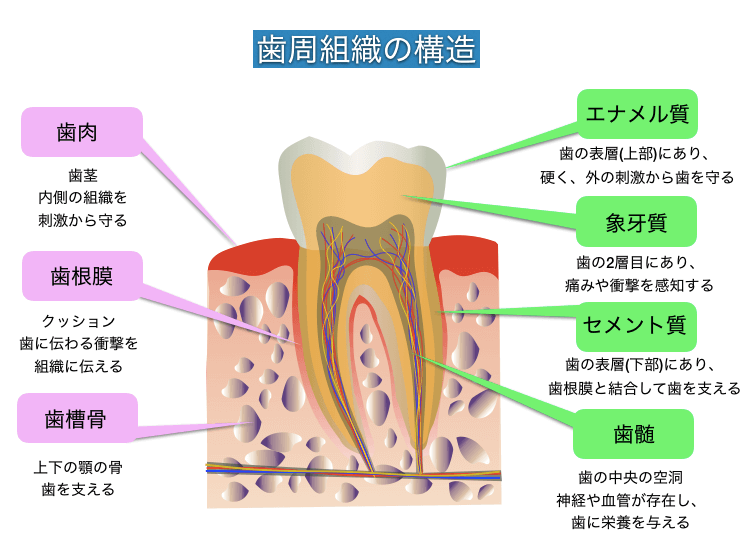

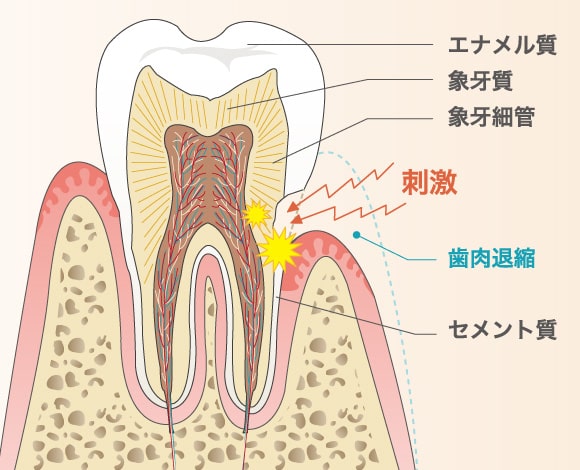

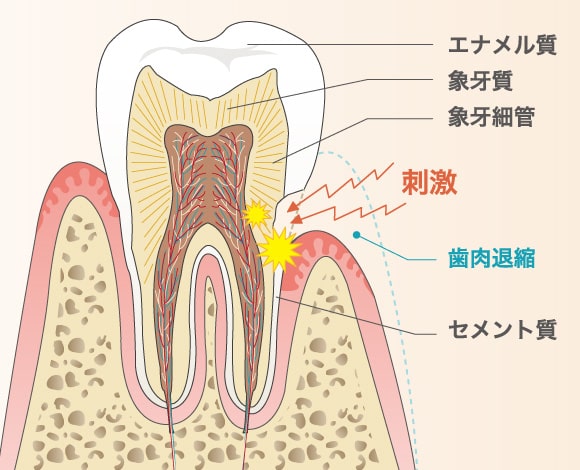

���̓G�i�������Ƃ����d���w�ŕ����Ă��܂����A���̍������̓G�i���������_�炩���Z�����g���ɕ����Ă��܂��B

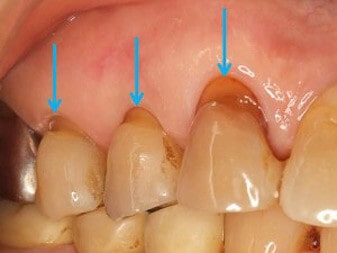

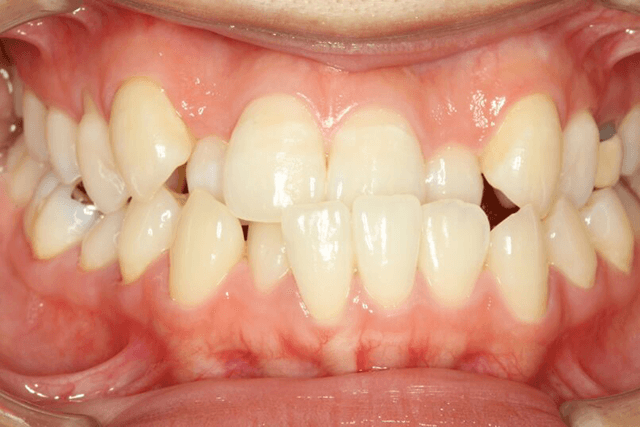

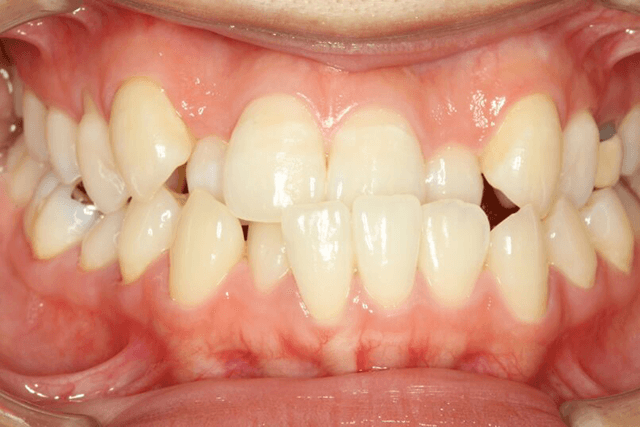

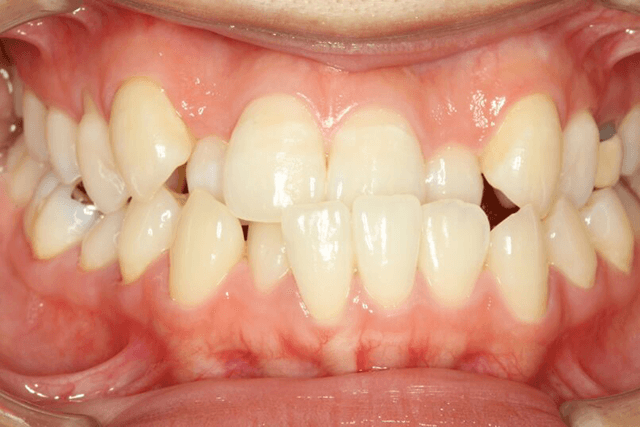

�����a�⋭���͂Ńu���b�V���O���s���ƁA���s�̈ʒu��������A�{�����s�ŕ����Ă��������Z�����g�����I�o���Ă��܂��܂��B

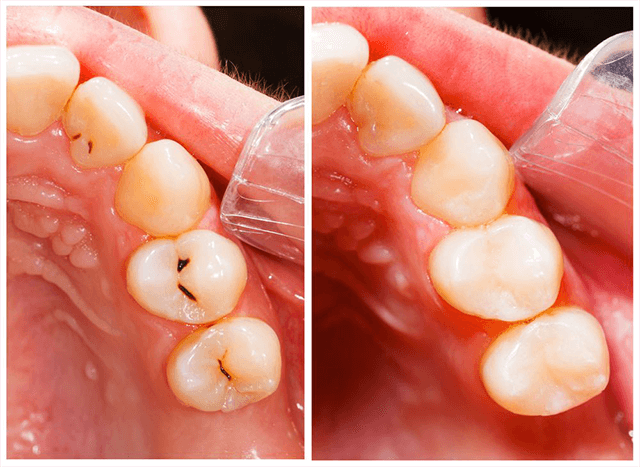

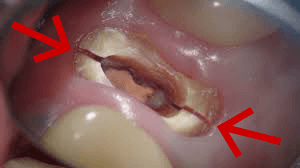

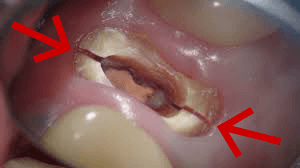

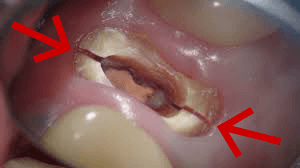

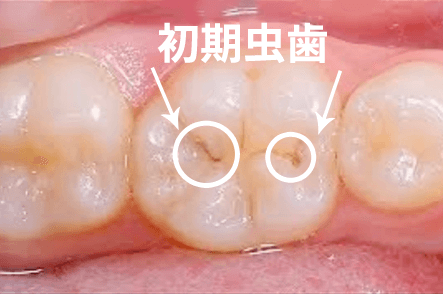

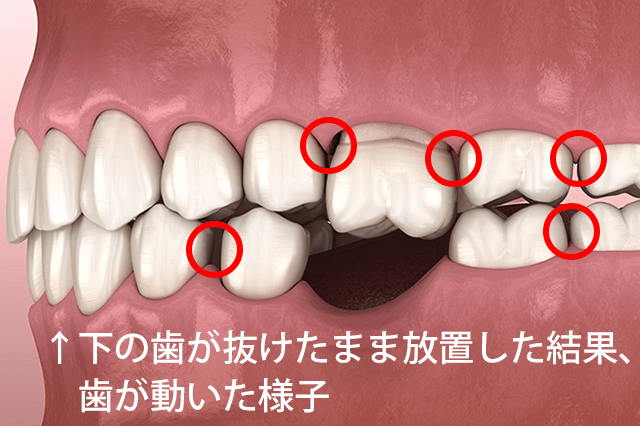

���̃Z�����g���͎��u���V�Ȃǂ��������������ƒP���ɃZ�����g�������茸���āA�ʐ^�̂悤�Ȏ��Ǝ��s�̊Ԃ����ڂ悤�ȏ�ԁi�����я��j�ɂȂ�܂��B

���̌��ʁA���̓����̏ۉ县�ɂ���ۉ�ǂƂ����_�o�ɂȂ���ׂ��������I�o���Ă��܂��A���̖����̌�����_�o�֎h�����`��邱�Ƃɂ���Ēm�o�ߕq���N����܂��B

�������������̕��@���s��Ȃ��ƏǏ������܂��B���@�ł͒��J�Ɏ������̎d�������������܂��B

���̍����������茸�錴���Q�F ��������E�H������

���������H�����������ƁA�G�i���������_�炩���Z�����g���Ɏ�������̗͂��W�����邱�Ƃɂ��A�Z�����g�������茸���Ă��܂��܂��B

���̏ꍇ�́A�l�߂�Ƃ��������Âňꎞ�I�ɉ��P����܂����A���{�I�Ȍ��������P����Ȃ��ƁA�m�o�ߕq�̏Ǐ���Ĕ����Ă��܂��܂��B

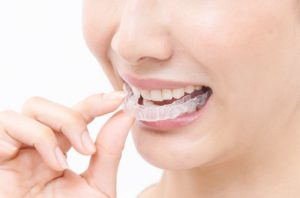

���ׁ̈A���s���Ď��������H������̎��Ái�i�C�g�K�[�h�̍쐻�j���s�Ȃ��Ă������Ƃ����X����܂��B

���Ö@

�� �l�߂���@�F���茸���Ă���Ƃ���Ɏ������l�߂�Ȃǂ��Ď����܂��B

�� �R�[�e�B���O�F��p�̃R�[�e�B���O�܂����茸���������ɓh���āA�I�o�����ۉ县�ɉ����O������̎h����}���܂��B

�� �����̏����F���������̌������������߂ɁA���݂����w���A��������h�~���u�̃i�C�g�K�[�h�i�}�E�X�s�[�X�j���g���܂��B

���̍����������茸�錴���R�F �����a�Ŏ��������������Ď��̍��������I�o����

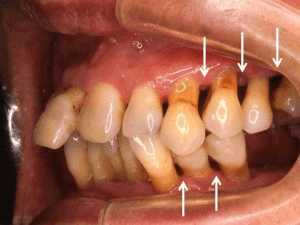

�����a�ɂ�����ƁA�����a�ۂɂ�莕���x���鎕�������n������A�����ɂ��̏�ɂ��鎕��������ނ��A���̍����̏ۉ县���I�o���܂��B

��������h�����_�o�ɓ`����Ă��݂邱�Ƃ�����܂��B���̏ꍇ�͎��C�A���̏����⎕�݂����w���Ȃǂ̎����a���Â����ĉ��P���Ă����܂��B

������菜�����ƂŁA�������Ƃ��Ƃ������Ă������̏ۉ县�̘I�o�������Ĉꎞ�I�ɒm�o�ߕq�̏Ǐ����Ă��܂����Ƃ�����܂����A���t�Ɋ܂܂��ĐΊD�������ɂ��A�ۉ�ǂ��ӂ�����A���X�ɉ��P����܂��B

���{�I�ȉ������ł��Ă��Ȃ��ƏǏi��ł��܂�������������܂ꂽ��A���������Ă��܂��Ƃ����[���ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��̂ő��߂ɂ����k���������ˁB

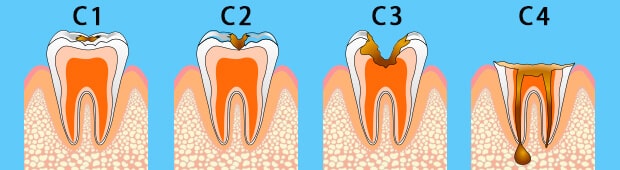

�����Q �����炢�̑傫���̒���

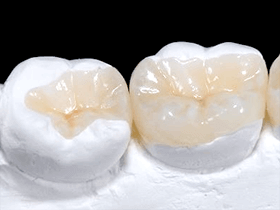

�������݂�ꍇ�́A�����炢�̑傫���̒����iC2�j�������ł��邱�Ƃ������ł��B

���Ö@

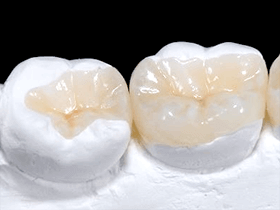

�b�Q�̒����̏ꍇ�́A���������������A���̕������l�߂�Ƃ����A��r�I�ȒP�ȏ��u�Ŏ���܂��B�l�ߕ��͎����Œ��ڋl�߂�ꍇ�ƁA�^�������Ă���l�ߕ�������ꍇ������܂��B

�����AC2������Ă�����C3�Ƃ����傫�������ɂȂ��Ă��܂��ƁA�_�o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�����ɂł����Ȉ�@����f����ĉ������ˁB

�N���[�o�[���Ȃ͒����̎��Â͖��Ɏ��Âōs���Ă���܂��̂ŁA���S���Ă��������B

�� �����������Œ��ڋl�߂��ꍇ

�� �������^�������č�����l�ߕ��ŋl�߂��ꍇ

�Ǐ�Q�F�M���������݂�E�ɂ��ꍇ

�M�����̂�H�ׂ����ɂ��݂�ꍇ�́A�₽���������݂�ꍇ���d�ǂł��B

�˔M���������݂�E�ɂ������͂Q�l�����܂�

����1 ���������Ȃ�i�s���Ď��̐_�o�����ǂ��N�������ꍇ�i�������j

���������������́A�₽�����̂ŏ������݂���x�ł����A���������Ȃ�i�s����Ɛ_�o���傫�ȉ��ǂ��N�����A�M�����̂ł��݂���ɂ肵�܂��B

�M�����̂Œɂ��ꍇ�͉��ǂ������̂ŁA���̏ꍇ�͎c�O�Ȃ���A�_�o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ������ł��B

�����Q �����̋l�ߕ��₩�Ԃ��������Ă���ꍇ

�⎕�Ȃǂ����Ă�ꍇ�́A�����͔M��ʂ��₷���̂ŁA�M�����̂̎h�����`���₷���ł��B

�_�o�������Ă��鎕�̋����̋l�ߕ��̏ꍇ�́A�������M�����x��ʂ��Ă��܂��A�_�o�܂ŔM���͂��₷���Ȃ�܂��B

�����A���Ò���ŔM�����̂��ɂ��ꍇ�͂P�T�Ԃ��炢�Ŏ��邱�Ƃ������ł��B

�M�����̂Œɂ��ꍇ�́A�ً}���������̂ő�������҂ɍs���������ǂ��I

�M�����̂��ɂ��ꍇ�́A���R�͂���������܂����A��������d�ǂ̎��������ł��B

�d�ǂ���u����ƁA����Ɉ������Č��ɂ��N������A�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�\���������̂ŁA�����ɂł�����҂ɍs���������ǂ��ł��B

�˂��̏ꍇ�́A�Ǐ�5�l�����܂�

�Ǐ�P�F �_�o���������Ŋ��ނƒɂ�

�Ǐ�Q�F �_�o�������A�_�o���Ò��Ɋ��ނƒɂ�

�Ǐ�R�F �������傫���ꍇ�⒎���̎��Ì�A���ނƒɂ�

�Ǐ�S�F ����������Ċ��ނƒɂ�

�Ǐ�T�F ���ނƎ��⓪���ɂ�

�Ǐ�P�F�_�o���������Ŋ��ނƒɂ�

�˂��̏ꍇ�́A�������Q�l�����܂�

�����P�F �_�o���������̍������̐�ɔ^�����܂��Ă���

�����ɒɂ��̂́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A���ۂɊ������₷���̂ł��B

�Ȃ��_�o�̖��������������₷�������������܂��ˁB

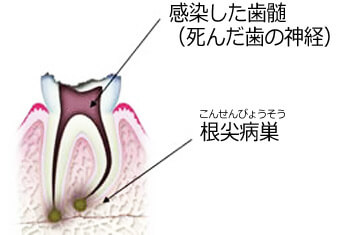

�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B

�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B

����ł��Ă��܂��B

�ł��̂ŁA��������������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B

���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B

�Ƃ��낪�A�������Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B

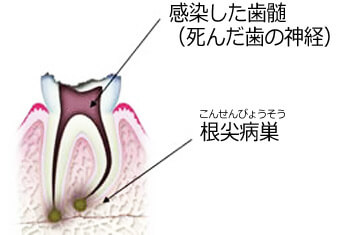

��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B

�����āA���̍������̐���ۂɔ^�����܂��Ă��āA����A�@�����肵�����ɒɂ��̂ł��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

�����Q�F ���̍������Ƀq�r�������Ă��芄�ꂽ�肵�Ă�

���Ƀq�r������Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���͌��\�q�r������܂��B�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B �q�r������̂́A�_�o�̖������̂��Ԃ����ɋN���邱�Ƃ��唼�ł��B

�����́A�_�o�̖����������Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă�����ł��B �i�_�o���������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j

���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂���ł��B

�����āA�q�r�����������Ŋ��ނƓ��R�ɂ���ł��B

�� ��̓I�ȃq�r�̗�

���Ö@

���̍������Ƀq�r���������ꍇ�́A�q�r�̈ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B

�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B

�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j

�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B

�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

�Ǐ�Q�F�_�o�������A�_�o���Ò��Ɋ��ނƒɂ�

�˂��̏ꍇ�́A�������Q�l�����܂�

�����P�F ���̐_�o�����Â��������A�_�o�������Ǝ��ꂸ�Ɏc���Ă���

���Ö@

���̏ꍇ�́A��x���Ԃ������Ԃ�����P�����A���c���ꂽ�_�o�����S�Ɏ�菜�����Â��s���܂��B

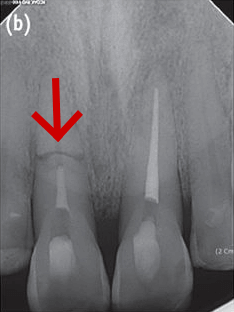

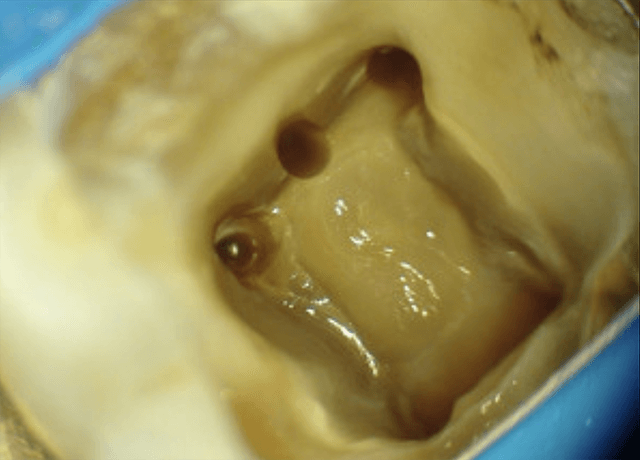

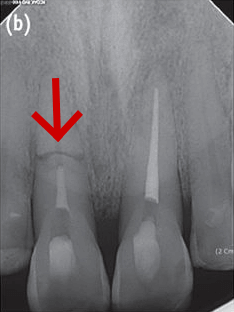

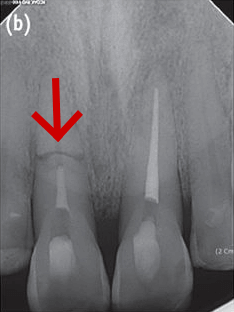

�����Q�F ���̐_�o�͔��ɍׂ����}�����ꂵ�Ă���A���̍������̊������}������̕����܂Ői��ł���ꍇ

��}�̂悤�ɁA���̐_�o�ׂ͍��Ē����āA�}�����ꂵ�Ă��āA���������ۂŊ������Ă��܂��ƁA�����ɒɂ݂��o����A�_�o���������������ɂ݂��������肵�܂��B

�����Ȃ�ƁA���ʂ̐_�o���Âł͎���Â炭�Ȃ�܂��B

���Ö@

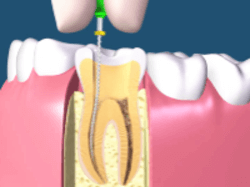

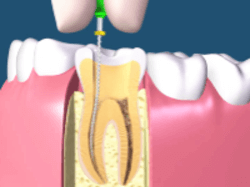

�}�C�N���X�R�[�v�Ƃ������̓��������錰�������g���Ē��J�Ɏ��Â��邱�Ƃ��厖�ł��B

�}�C�N���X�R�[�v�Ƃ͈�×p�̌������̎��ł��B�]�O�Ȃ�S���O�Ȃł͌������Ȃ��ŐV�@��ł��B���̓�����12�{����20�{�Ɋg�債�Ď������s���܂��B

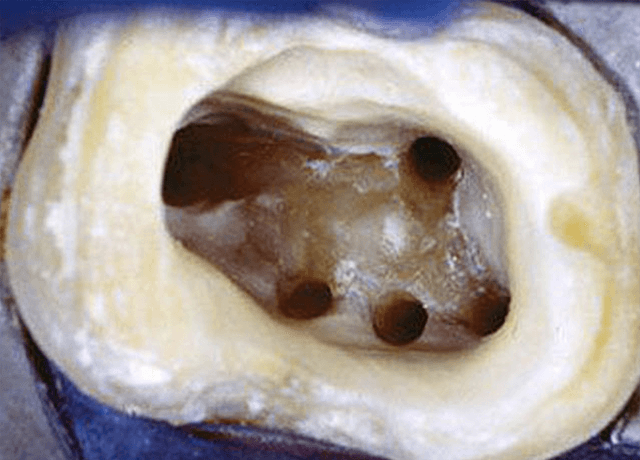

�� �}�C�N���X�R�[�v���g���ƁA���̓������������悭�����܂��B

���ۂ��_�o�̊ǁi�����j�ׂ̍��Ƃ���ɂ����ꍇ�A���ʂɓ���Ŏ��Â��Ă����̂ł́A���c���\�������Ȃ荂���ł��B

�����Ȃ�ƁA�ɂ݂���̌����ɂȂ�A�������̐�ɔ^�݂����܂��Ă��܂��܂��B

���G�Ȏ��̐_�o�̓����̂��ׂĂ𐴑|���āA���ۂ�����Ȃ��Ƃ����Ȃ���ł��B

���{�ł́A�܂��܂��}�C�N���X�R�[�v���g�����Ȃ��鎕�Ȉ�t�͂��Ȃ菭�Ȃ��ł��B

�A�����J�ɂ͍��ǎ��Ð��オ�������܂����A���{�͂��̓_�͒x��Ă邩�Ǝv���܂��B

�� �}�C�N���X�R�[�v���g�����Ȃ����@

�Ǐ�R�F�������傫���ꍇ�⒎���̎��Ì�A���ނƒɂ�

�����̎��Ì�A����Œɂ��ꍇ�͈ȉ��̌������l�����܂��B

�����F ����������ċl�ߕ��������̂����A�������傫���Đ_�o�M���M���܂Ŏ�����������ʁA�_�o�Ɏh����^���Ă�����

�� �傫�Ȓ���

�� �傫�Ȓ����ɋl�ߕ��������Ƃ���

���Ö@

�@ ��x�l�߂��l�ߕ���P�����āA���������S�Ɏ�菜���ꂽ�̂����`�F�b�N���܂��B�����A�������c���Ă�������S�Ɏ�菜������ŁA�Ăыl�ߕ������܂��B

�A ��x�l�߂��l�ߕ���P�����āA���������S�Ɏ�菜���ꂽ�̂����`�F�b�N���܂��B�����A�������c���Ă��Ȃ��̂ɒɂ�ł�ꍇ�́A�_�o��ی삷����h������ŁA�Ăыl�ߕ������܂��B

�B �@��A�̎��Â��s�����̂ɒɂ݂����Ȃ��ꍇ��A�ɂݎ��̂����Ȃ苭���ꍇ�́A�d���Ȃ����̐_�o�����܂��B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����܂�܂��B�����A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͋ɗ͎c���悤�ɂ��Ă��܂��B

�Ǐ�S�F����������Ċ��ނƒɂ�

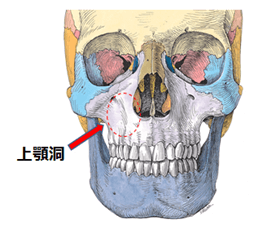

�����O���O���̎��Ɋ���ɂ݂��o�₷���ł��̂ł����A���̏ꍇ�������a�������̂��Ƃ��唼�ł��B

�����F �����a

�����a�Ƃ����̂́A���̎���ɕt�������ۂɂ���Ď��s�����ǂ��N��������A�����n����a�C�ł��B

�����a�͏����̏ꍇ�́A����ł��ɂނ��Ƃ͂��܂肠��܂��A���̗n����ʂ�������x�̃��C�����Ă���ƁA�����ɒɂ݂��o�܂��B

�ł��̂ŁA�����a�������Ŋ���Œɂ݂��o��̂́A�����n����̂����Ȃ�i��ł������ƂɂȂ�܂��B

���Ö@

���Ö@�Ƃ��ẮA�ŏ��Ɋ��҂���Ɏ��ȉq���m���������w�����s���āA���҂����ɂȂ�A�����Ƃ�܂��i�X�P�[�����O�j�B

���̌�A���s�̒��̎����Ă��˂��Ɏ��܂��i���[�g�v���[�j���O�j�B

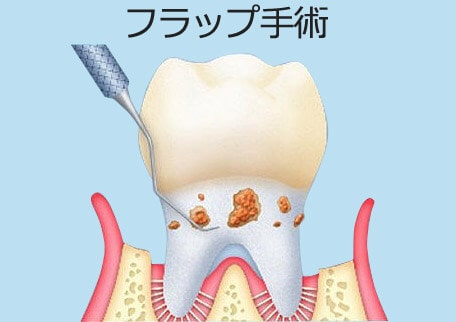

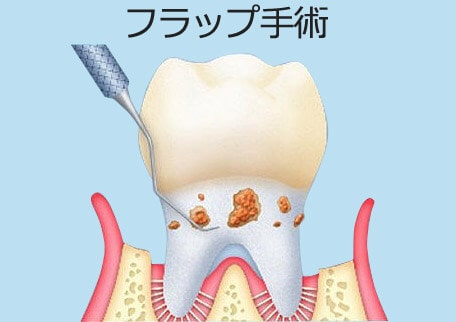

��������ƒ����炢�܂ł̎����a�Ȃ玡���Ă��܂����A����Ȃ��ꍇ�͎��s�̎�p�i�t���b�v��p�j���s���Ď����Ă����܂��B

�Ǐ�T�F���ނƎ��⓪���ɂ�

�˂��̏ꍇ�́A�{�ߏ��������̏ꍇ���唼�ł�

�����Ɏ����ɂ��Ȃ�����A���@�Ȃɍs���̂����Ȃɍs���̂������܂���ˁI �ł��A���̏ꍇ�̓A�S�̊߂ɖ�肪�����{�ߏ��̂��Ƃ����ɑ����̂ŁA�܂������Ȉ�@�ɂ����̂������ł��B

�{�ߏǂ̎��́A�����ɁA���̕t������A���̉��A���̒���A����ɂނ��Ƃ�����܂��B�i�{�ߏǂ̒��Ȃ��悤�ł���Ύ��@�Ȏ�f���K�v�ɂȂ�܂��j

�{�ߏǂƂ́H

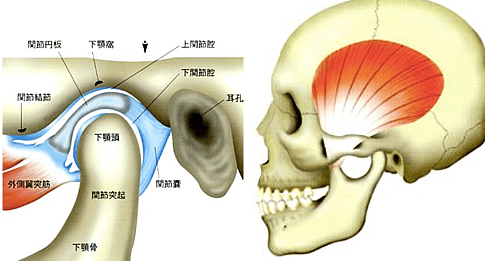

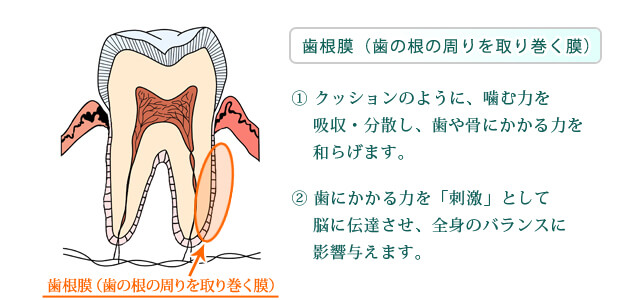

�A�S�̊߂ɂ́A�_�o�A�ؓ����W�����Ă��܂��B�܂��߂́A�߉~�Ƃ����N�b�V��������Ċ��|�i���{�|�j�Ɛڂ��Ă��܂��B�����̑g�D�Ɉُ킪�N����A�ɂ݂��o����A�����ɂ����Ȃ����肷��̂��{�ߏǂł��B

���Ö@

�@���퐶��

�d���������ׂ�̂��T����A�L�w��j�����߂�B

�㉺�̎������ӎ��ɐڐG���Ă�̂ɋC�t�������߂�A�X�g���X�������Ȃ��l�ɂ���A�Ȃǂ��厖�ł��B

�A�}�E�X�s�[�X����

���̊��ݍ��킹�������Ŋ{�ߏǂ��N���邱�Ƃ������̂ŁA���ݍ��킹�̒����i���Áj���܂��͂�����ŁA�}�E�X�s�[�X�������̒��ɓ���āA�߂ɂ�����h���╉�S���y�����Ď����Ă����܂��B

���͒ɂ��Ȃ����ǁA����������������Ƃ������Ƃ�����܂��B����́A�ǂ��������ۂ����������܂��B

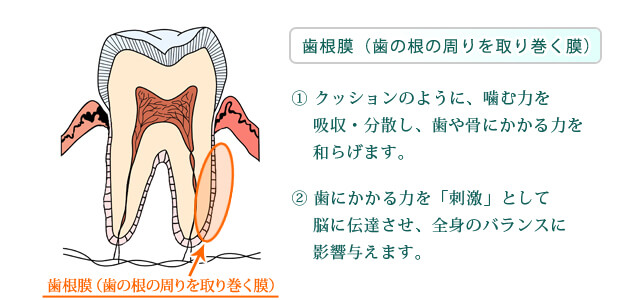

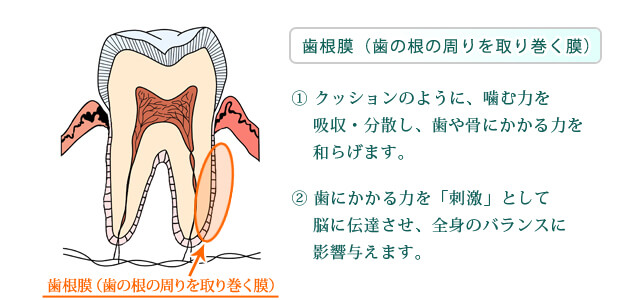

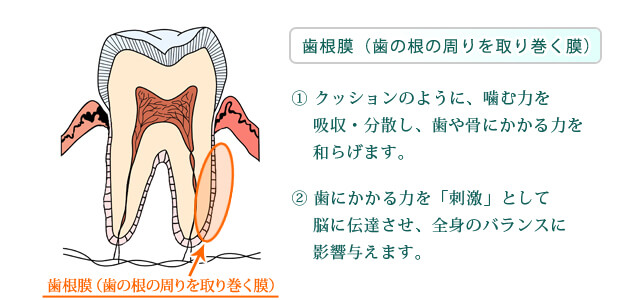

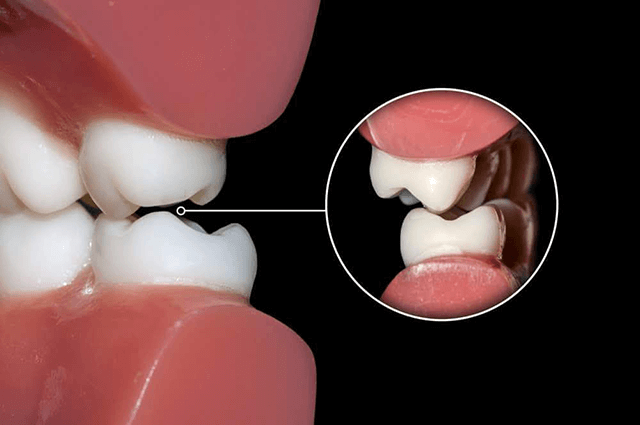

���ƍ��̊Ԃɂ͎������Ƃ����g�D�������āA������n�����b�N�Ŏ����Ԃ牺�����Ă銴���ɂȂ��Ă��āA���ƍ��̊Ԃ̃N�b�V�����̖�ڂ����Ă��܂��B

���ɋ����͂��������Ă��܂��Ď������ɕ��S����������A�����������s��Q���N��������A���ۂɊ��������肵�����ȂǂɁA����������ꂠ����A���ۂɂ͏����ł����A���������グ�Ă��܂��Ă�̂ł��B

���������Ēɂ��S�̑傫�Ȍ���

����1�F ���̐_�o����������A�_�o�����̂܂ɂ�����ł��܂������ɋN����₷��

�_�o�̖������͖Ɖu���Ȃ����߂ɁA���ۂ��������₷���ł��B

���ۂ���������ƁA���̍������̐�ɉ��ǂ��i��ł����A�������玕�����ɉ��ǂ��g�����Ď����������N�����A���������������ɂȂ�܂��B

���Ö@

���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�����Q�F �����a�̏ꍇ

�����a�ɂȂ�ƁA���ۂɂ���Ď����������Ă�����A�o��������A�^���o���肵�܂��B������������ƁA�����オ�点�Ă��܂��̂ł��B

���̏ꍇ�́A���}�����a�̎��Â�����K�v������܂��B

����3�F ��������Ȃǎ��ɋ����͂����������ꍇ

���ƍ��̊Ԃɂ͎������Ƃ����N�b�V����������̂ł����A���������H������̂悤�Ɏ��ɋ����͂��������Ă��܂��ƁA���̗͂�����h���Ԃ�A�����������������Ă��܂��A���������悤�Ɋ����邱�Ƃ�����܂��B

���Ö@

�������肪�Ђǂ��ꍇ�́A�}�E�X�s�[�X�����܂��B

�}�E�X�s�[�X�ɂ���āA���ɒ��ڂ�����͂�}������A���U������ł��A�������ɗ^����͂����炵�Ă����܂��B

�H������̏ꍇ�́A�����ł�������ӎ����ĐH����������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ���ł��B

����4�F �X�g���X���J����������

�X�g���X���J�����������́A�g�̖̂Ɖu�זE�̗͂������܂��B��������ƁA���������ӂɂ������ۂ��\�ꂾ���A�������ɉ��ǂ��g���Ă��܂��܂��B

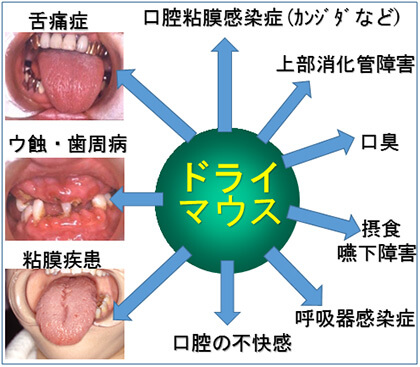

�܂��A�X�g���X�A��J�͌�������p�̗�����������܂��B��������p�̗��ꂪ�����Ȃ�ƁA�������������łȂ��A���ɁA������A���ӊ��Ȃǂ��N���邱�Ƃ������ł��B

���Ɏ����ア���́A�X�g���X��J�����������Ƃ����Ǐ�ɂȂ��ĕ\��₷���ł��B

���Ö@

�������A�X�g���X����菜�����Ƃ��厖�ł��B�X�g���X�͖��a�̌��ł�����܂��B

�܂��A��J�Ɋւ��ẮA�ߓx�Ȃ��d��������A�O��͔����A��ꂽ�炷���Q��Ȃǂ̑������Ă��������B

�܂��A�S�g�̌��s��ǂ����邽�߁A�K�x�ȉ^����X�g���b�`���L���ł��B

�˂��̏ꍇ�́A�������S�l�����܂��B

�����P ��Ԃ悭����̂́A�����a�ł�

�����Q ���̍������̐�ɔ^�����܂��Ă���

����1�F ��Ԃ悭����̂́A�����a�ł�

�����a�ɂȂ��Ă��܂��ƁA���s�����Ă��܂��B

�܂��A���̂܂��̍����n���Ă��܂��B

�����a�ɂ͒i�K������܂����A�����炢�ȏ�ɐi�s���������a�̏ꍇ�A���Ă��܂������s���������肳������肷��ƒɂ݂��ł܂��B

�܂��A�����炢�ȏ�̎����a�ł͍���������x�n���Ă��܂��܂��̂ŁA���̏�ԂŎ����w���ʼn����Ă��܂��ƁA�ɂ݂��o�Ă��܂��܂��B

���Ö@

�����a�̎��ÂɂȂ�܂��B

�����a�͓��{�l�����������ő�̌����ł��B

���߂Ȃ玡��܂��B�K�����߂Ɏ����ĉ������B�i�s����Ǝ���ɂ����Ȃ�܂��B

�����Q�F ���̍������̐�ɔ^�����܂��Ă���

�� ���̏ꍇ�̌���

���̏Ǐ�́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ������_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A�Ɖu�͂������̂ł��ۂɊ������₷���̂ł��B

�������N����ƁA���̍������̐���ۂɔ^�����܂�A���⎕�̍������̂�����������ƒɂނ�ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�����̕����ɔ^�����܂��Ă܂��B

����3�F ���̍������Ƀq�r�������Ă��芄�ꂽ�肵�Ă�

���Ƀq�r������Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���͌��\�q�r������܂��B�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B �q�r������̂́A�_�o�̖������̂��Ԃ����ɋN���邱�Ƃ��唼�ł��B

�����́A�_�o�̖����������Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă�����ł��B �i�_�o���������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j

���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂���ł��B

�����āA�q�r�����������Ŋ��ނƓ��R�ɂ���ł��B

�� ��̓I�ȃq�r�̗�

���Ö@

���̍������Ƀq�r���������ꍇ�́A�q�r�̈ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B

�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B

�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j

�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B

�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

����4�F ��������Ȃǎ��ɋ����͂����������ꍇ

���ƍ��̊Ԃɂ͎������Ƃ����N�b�V����������̂ł����A���������H������̂悤�Ɏ��ɋ����͂��������Ă��܂��ƁA���̗͂�����h���Ԃ�A�����������������Ă��܂��A�������ɕ��S������������ԂɂȂ�܂��B

����Ȏ��Ɏ��������ƒɂ݂������邱�Ƃ�����܂��B

���Ö@

�������肪�Ђǂ��ꍇ�́A�}�E�X�s�[�X�����܂��B

�}�E�X�s�[�X�ɂ���āA���ɒ��ڂ�����͂�}������A���U������ł��A�������ɗ^����͂����炵�Ă����܂��B

�H������̏ꍇ�́A�����ł�������ӎ����ĐH����������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ���ł��B

�˂��̏ꍇ�́A�������R�l�����܂�

�����P�F ���̍������̂܂��ɔ^�����܂��Ă���

����҂Ő̎��Â��Ă��Ԃ��������������ɂ��Ƃ������Ƃ́A���\�悭����܂��B

���̌����̂قƂ�ǂ́A���ۂɂ�銴���ł��B

�����������Ԃ���������Ƃ������Ƃ́A���̐_�o��������ꍇ�Ȃ�ł��B

���̐_�o����邽�߂ɂ́A����傫�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A���ׂ̈ɁA�_�o���������ŁA���̎��͂����ۂ�Ƃ��Ԃ��邩�Ԃ����ɂ���킯�ł��B�i�O���̏ꍇ�̂��Ԃ����͍������Ƃ��Ăт܂��j

�����āA�_�o�������Ƃ������Ƃ́A���ɖƉu�������Ȃ��Ă��܂��܂��̂ŁA�������N����킯�ł��B

�������i�ނƁA�������̐�ɔ^�����܂�܂��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

�����Q�F ���̍������Ƀq�r�������Ă��芄�ꂽ�肵�Ă�

���Ƀq�r������Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���Ԃ����́A���\���̍������Ƀq�r������܂��B

�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B

���R�́A���������Ȃ�ł��Ԃ��������邩�ƌ����Ǝ��̐_�o���������́A���x�I�ɂ��Ԃ��Ȃ��Ǝ����Ȃ��̂ł��Ԃ���킯�ł��B

�܂�A���Ԃ����͐_�o���Ȃ��̂ł��B

�_�o�̖����������Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă���ł��B �i�_�o�́A�������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j

���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂���ł��B

�����āA�q�r�����������Ŋ��ނƓ��R�ɂ���ł��B

�� ��̓I�ȃq�r�̗�

���Ö@

���̍������Ƀq�r���������ꍇ�́A�q�r�̈ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B

�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B

�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j

�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B

�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

�����R�F �����a�̏ꍇ

���Ԃ������ɂ����A�����a�������̂��Ƃ�����܂��B�����a�Ƃ����̂́A���̎���ɕt�������ۂɂ���Ď��s�����ǂ��N��������A�����n����a�C�ł��B

�����a�͏����̏ꍇ�́A����ł��ɂނ��Ƃ͂��܂肠��܂��A���̗n����ʂ�������x�̃��C�����Ă���ƁA�����ɒɂ݂��o�܂��B

�ł��̂ŁA�����a�������Ŋ���Œɂ݂��o��̂́A�����n����̂����Ȃ�i��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B

���Ö@

���Ö@�Ƃ��ẮA�ŏ��Ɋ��҂���Ɏ��ȉq���m���������w�����s���āA���҂����ɂȂ�A�����Ƃ�܂��i�X�P�[�����O�j�B

���̌�A���s�̒��̎����Ă��˂��Ɏ��܂��i���[�g�v���[�j���O�j�B

��������ƒ����炢�܂ł̎����a�Ȃ玡���Ă��܂����A����Ȃ��ꍇ�͎��s�̎�p�i�t���b�v��p�j���s���Ď����Ă����܂��B

�ˌ�����4�l�����܂�

�� �傫�Ȓ���

�� �傫�Ȓ����ɋl�ߕ��������Ƃ���

���Ö@

�@ ��x�l�߂��l�ߕ���P�����āA���������S�Ɏ�菜���ꂽ�̂����`�F�b�N���܂��B�����A�������c���Ă�������S�Ɏ�菜������ŁA�Ăыl�ߕ������܂��B

�A ��x�l�߂��l�ߕ���P�����āA���������S�Ɏ�菜���ꂽ�̂����`�F�b�N���܂��B�����A�������c���Ă��Ȃ��̂ɒɂ�ł�ꍇ�́A�_�o��ی삷����h������ŁA�Ăыl�ߕ������܂��B

�B �@��A�̎��Â��s�����̂ɒɂ݂����Ȃ��ꍇ��A�ɂݎ��̂����Ȃ苭���ꍇ�́A�d���Ȃ����̐_�o�����܂��B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����܂�܂��B�����A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͋ɗ͎c���悤�ɂ��Ă��܂��B

���Ö@

���̏ꍇ�́A��x���Ԃ������Ԃ�����P�����A���c���ꂽ�_�o�����S�Ɏ�菜�����Â��s���܂��B

���̏Ǐ�́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A�Ɖu�͂������̂ł��ۂɊ������₷���̂ł��B

�������N����ƁA���̍������̐���ۂɔ^�����܂�A����A�@�����肵�����ɒɂނ̂ł��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

�́A���̐_�o����������ɔ^�����܂邱�Ƃ��悭����܂��B���̔^����鎡�Ái������_�o���Áj�̎��ɁA�^�����ꂸ�ɂނ��Ƃ�����܂��B

�^�݂�����Ȃ��ƁA�^�����̒��ɂ������Ă��܂��A���ɂ��N�������Ƃ�����܂��B

�^�����e�N�j�b�N�͎��Ȉ�@�ɂ���č�������A�c�O�Ȃ���A���ꂪ�s����Ȉ�@������܂��B

�� ���̏��ɔ^�����܂��Ă܂��B

�Ώ��@

�^���o���邱�Ƃ��厖�ł��B

���ʉ@���̎��Ȉ�@�ŁA�ɂ݂�������ēK�ȏ��u�����Ă��炢�܂��傤�B

�����A���̈�@���������̎��Â����ӂłȂ���A���ӂȈ�@�ɍs�����Ƃ��I�����Ƃ��Ă���܂��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

���ɂŔM���o�邱�Ƃ͂���܂��B

���������M���o��Ƃ����̂́A�g�̂ɓ����Ă������ۂ�E�B���X��������邽�߂ɔM���ł�킯�ł��B

�Ȃ̂ŁA���ɂɂ�鉊�Ǔ��Ŕ��M�������Ƃ͂������܂��B

�����āA���ɂŔM���o��ꍇ�Ƃ����̂��Ǐd���ꍇ�ł��̂ŁA�Ǐ�J�ɐf�f���Č������m�肵�A�����Ɏ��Â��邱�Ƃ��厖�ɂȂ�܂��B

�����A���ɂ������ŔM���o�锽�ʁA�M���o�����玕���ɂނ��Ƃ�����܂��̂ŁA�����̐f�f���d�v�ɂȂ�܂��B

���Ɏ��ɂŔM���o�錴������̓I�ɂ��������܂��B

�ˌ�����4�l�����܂�

����1�F�������傫���ꍇ

���ׂȂǂŔM�����鎞�ɁA�傫�Ȓ������������ꍇ�A�M�ɂ���Ď��̐_�o�̌������ǂ��Ȃ��Đ_�o�ɒʂ��Ă錌�ǂ̓������オ��܂��B

�������オ��Ǝ��̐_�o���������Ď����ɂނ��Ƃ�����܂��B�܂�A���ׂ̔M�������Œ����̎����ɂނƂ������Ƃ��N����܂��B

�� �傫�Ȓ���

���Ö@

���ɖ��������Ă���A���������S�Ɏ�菜���A�����ɋl�ߕ������܂��B �l�ߕ��͑傫���Q��ނ���܂��B

�@���^������Ă���Z�H�m���l�ߕ��i�C�����[�j������Ă��������ꍇ

�A������������炷���ɂ��̏�Ŏ������l�߂�ꍇ

�l�ߕ��̎�ގ��̂͂�������܂��̂ŁA���Ȉ�@�ł��������������ˁB

�����Q�F ���̐_�o������ŕ������ꍇ

�������傫���Ȃ��Ď��̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA�_�o������ł��܂����Ƃ�����܂��B

�����āA���_�o�͕����Ă��܂��A�^��ł��܂��B

�����Ȃ�ƁA�������̐悪���Ă��ĉ��ǂ��N�����܂��B

���̉��ǂ������ꍇ�͔��M���邱�Ƃ�����܂��B

���̕������_�o�͍���a���Ƃ����^�̑܂�����Ă��܂��܂��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

�����R�F �����a��e�m�炸�̉���

�����a�ɂȂ������́A�g�̖̂Ɖu�זE�Ǝ����a�̂��ۂ�����Ă��ł����A�����a���d�ǂɂȂ��Ă��܂��ƁA���̐킢���������𑝂��A�M���o�邱�Ƃ�����܂��B

���Ö@

���Ö@�Ƃ��ẮA�ŏ��Ɋ��҂���Ɏ��ȉq���m���������w�����s���āA���҂����ɂȂ�A�����Ƃ�܂��i�X�P�[�����O�j�B

���̌�A���s�̒��̎����Ă��˂��Ɏ��܂��i���[�g�v���[�j���O�j�B

��������ƒ����炢�܂ł̎����a�Ȃ玡���Ă��܂����A����Ȃ��ꍇ�͎��s�̎�p�i�t���b�v��p�j���s���Ď����Ă����܂��B

�܂��A�e�m�炸�̉��ǂ��������������悤�Ȏ����N����܂��B

���Ö@

���Ö@�Ƃ��ẮA�܂��͍R������������ł��炢�A���ۂ̐������炵�A���Ȃǂ̉��ǂ����܂�̂�҂��܂��B

���̒i�K�ŁA��U���ǂ����܂邱�Ƃ������ł��B

�����āA��U���܂������ǂ��Ĕ����Ȃ��ꍇ������܂��B

�Ĕ����Ȃ���Ύ��Â͂���ŏI���ɂȂ�܂��B

�����A�Ĕ����J��Ԃ��ꍇ��A�Ĕ��̕p�x�����Ȃ��Ă����ǂ̒��x�������ꍇ��A�e�m�炸����O�̎��������Ă��܂��Ď����тɂ��e�����o��ꍇ�Ȃǂɂ́A�e�m�炸�����ق����ǂ��ꍇ������܂��B

�����S�F ��{����

��̉����̂�����ɂ́A��{���i���傤�����ǂ��j�ƌ����āA���W���̒��Ɍ����J������Ԃ�����܂��B

�������Ђǂ����Ƃɂ���āA���̐_�o������ŕ����ĉ��ǂ��N�����Ă��܂��ƁA���̉��ǂ���{���܂Ŋg���邱�Ƃ�����܂��B

�����Ȃ�ƁA�M���o�邱�Ƃ������ł��B

���̑��ɁA�@���l�܂�����A���ɂ����鎞������܂��B

���Ö@

��{�����ɂ͎�ނ������āA���������ŋN������̂�������{�����ƌ����܂��B��{�����̒��ł���r�I�������ǂł��B���̏ꍇ�́A�u�����v�Ƃ������炢�ł����玕�Ɍ���������܂��B

�Ȃ̂ŁA���̎��Â�����킯�ł��B�����͎��̐_�o������ŕ����Ă��܂��A���̉��ǂ���{���܂Ŕg�y���Ă�킯�ł�����A���̎��Â����܂��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

�����u���ɂ����ɒɂ��v�Ƃ��Ȃ�炢�ł���ˁI

�܂��A����Ȏ��̓��L�\�j���Ƃ��ɂݎ~�߂������Ȃ��ł��B

�����ƑΏ��@���킩��₷�����������܂��ˁB

�����̌��ɂ̌����͑傫��2����܂�

�����P�F

���̍������̐�ɔ^�����܂�A�^�����̒��ɂ������Ă��܂����ꍇ

�����Q�F

�������傫������ꍇ

����1�F���̍������̐�ɔ^�����܂�A�^�����̒��ɂ������Ă��܂����ꍇ

�����̌��ɂōł������p�^�[���ł��B

�_�o����������A�_�o�����R�Ɏ���ł��܂������͖Ɖu�͂��Ȃ����߁A���ۂ��������邱�Ƃ������A���ʔ^�����܂�̂ł����A���̔^�͎��R�ɔr�o����邱�Ƃ������̂ł����A�r�o���ꂸ�ɍ��̒��ɂ��������ꍇ�͑����������ɂ݂��o�܂��B

���Ö@

���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�����̕����ɔ^�����܂��Ă܂��B

�i���Ӂj�����a�̎������l�̏ǏN���邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���Ƀq�r���������芄��Ă�ꍇ�ɂ��N����܂��̂ŁA���Ȉ�@�Ō�����f�f���Ă�����ĉ������ˁB

����2�F�������傫������ꍇ

�������_�o�܂Ői��ł��܂��ƁA���������������l�Ȍ��ɂ��N����܂��B

�������܂Œ������i�s���Ă��܂��ƁA���̐_�o����炴��܂���B

�_�o������Ă��܂��A���̎�̒ɂ݂͒����Ɉ����܂��B

�_�o����邱�Ƃ��i�����j�ƌ����܂��B

���Ö@

�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B

���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B

�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B

��̓I�Ȏ��Ö@

�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B

���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B

�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B

������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B

�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B

�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B

���@�̖������ɂ��Ȃ����R

1�F�����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���

���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B

�����ɍׂ̐j���g���Ă���

�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B

���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�

�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B

���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B

�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

�Q�F������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B

���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B

����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B

�P�C�Q�̏ꍇ�Ƃ��A�[�閰��Ȃ����炢�ɂ��킯�ł��̂ŁA������łł���Ώ��@�����������܂��B

������ŏo����Ώ��@

�i����������}���u�ł��̂ŁA�����ɂ͎��Ȉ�@�ɍs���Ă��������ˁj

���s�̂������́A�莝���̒ɂݎ~�߂�����

�[��ł��J���Ă�h���b�O�X�g�A������A�����Œɂݎ~�߂��邩���m��܂���B

�����A��t�����̎��ɂ��Ȃ��ꍇ�͔����Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�܂��A�̖�ǂŔ�������A����҂���Ȃł���������ɖ����������ނƗǂ��ł��傤�B

�L���ȃ{���^�����A���L�\�j���͂������A�C�u�A�o�t�@�����Ȃǂ��L���ł��B

�܂��A���I�ۂ𒎎��̌��ɋl�߂���@���^�ۂ͂���܂����A�����͒��Ɍ��ʂ͂���܂��B

���ɂ��ӏ����₷

��₷�����߂邩�͖����Ƃ����Ǝv���܂����A�����͂����ł��B

���ǂ��i�s���̎��͗�₵�A���̎��͉��߂�A�Ƃ������Ƃł��B

����Ȃ����炢�����ɂ��킯�ł�����A�������₷�̂��ǂ��ł��B

��₵���́A�^�I���ɂ���ۗ�܂�A���ꂪ������ΕX���ŗ�₵���^�I���Ȃǂłق��������炠�Ăė�₵�܂��B

��₷�ƁA����������A�ɂ݂������ł����y������\��������܂��B

����ԋ~�}�Z���^�[��A���Ȉ�t��̖�ԋ~�}�O���𗘗p����

�����A�n��⎞�ԑтɂ���Đf�Â��ĂȂ���������܂��̂Ŋm�F���K�v�ł��B

�����ɂɌ����c�{������

�� �ڂ����͂��������̒ɂ݂Ɍ����c�{

���̒ɂ݂Ɍ����c�{�͂���������܂��B

�P.���J(��������)

�L���ȃc�{�Ŏ��̒ɂ݂����ł͂Ȃ��A���ɁA������A�ԕ��ǂȂǐF�X�Ȍ��ʂ�����ƌ����Ă��܂��B

��̍b���ŁA�e�w�Ɛl�����w�̌������邱�Ƃ납��Q�������炢�w��̕��ɂ���܂��B

��������⋭�߂ɉ����Ă����܂��B����ŁA���ꂼ��R�O�炢�����Ɨǂ��ł��B

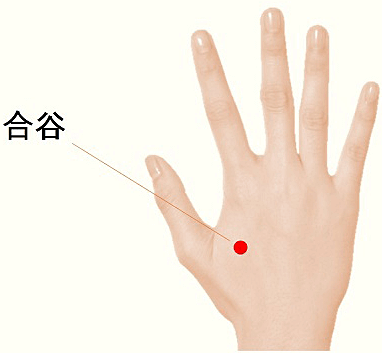

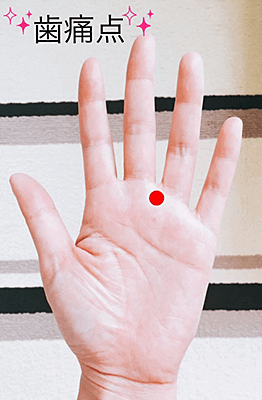

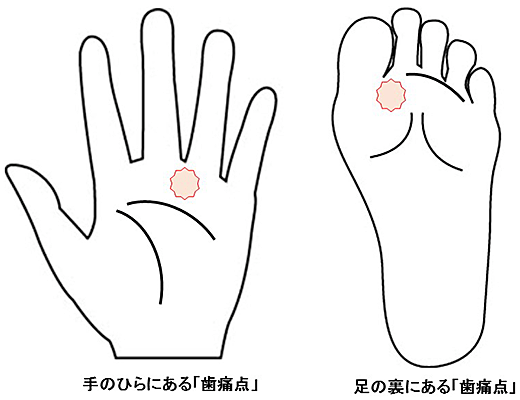

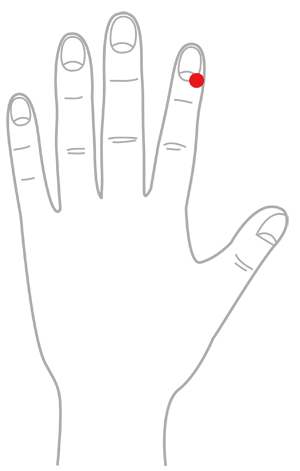

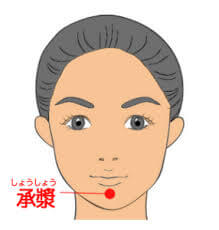

�Q.���ɓ_

��̂Ђ瑤�Ƒ��̗��ɂ���܂��B��̂Ђ�ɂ́A���w�Ɩ�w�̕t�����̊Ԃɂ���܂��B ���̗��ɂ́A�e�w�Ɛl�����w�̕t�����̊Ԃ�1.5cm���炢���ɂ���܂��B

�������́A��⋭�߂ŁA�������߂ɉ����܂��B�����āA���E���݂ɉ����܂��傤�B�����⎕���^�R�Ɍ����ƌ����Ă��܂��B

�R.����(������)

���̌�����A�e�w�̕��łR�{���قǎ�O�ɂ���c�{�ł��B�w�̕��������ɂ��ĂāA�����Ă͗������J��Ԃ��܂��B

�S.�j��(���傤����)

���A�S�̃G���̊p����P�������炢��O�ɂ���c�{�ł��B�v���芚�ݒ��߂����ɁA�ӂ���މӏ��ł��B

�������w�̕��ʼn�������A������������J��Ԃ��܂��B

�T.���z�i���傤�悤�j

�l�����w�̒܂̕t�����̐e�w�̑��ɂ���܂��B

�K�x�ɉ������藣��������J��Ԃ��Ɨǂ��ł��B�܂��́A�l�����w�̒܂̎�̐e�w�Ɛl�����w�ł͂���ŝ��ނ��Ƃ����ʂ����҂ł��܂��B

�U.����i�Ȃ��Ă��j

���̍b�̑��̐l�����w�ƒ��w�̕t�����̊Ԃɂ���܂��B

�������A��̐e�w�Ɛl�����w�ł܂�ʼn����Ă����ƌ��ʓI�ł��B

�V.�����i���傤���傤�j

�������̐�Ɖ������т�̊Ԃ̂��ڂ��ɂ���܂��B

���\���߂ɂR����x�w�̕��ʼn����܂��B

����

�����̃c�{�ً͋}���≞�}���u�ɍs�����̂ł��B

���ꂾ���Ŏ���킯�ł͂���܂���̂ŁA���m��w�ŁA��������ƌ������m�肵�Ă���A�K�����Ȉ�@�Ŏ��Â��Ă��������ˁB

��������́A�������Ɏ������荇�킹�邱�Ƃł��B

�H������́A�������łȂ��Ă��A���������Ɗ��ݒ��߂���A���ӎ��ɐH�������Ă邱�Ƃł��B

�������肪�����Ŏ����ɂނ��Ƃ�����܂��B���R�͂���������܂��B

����1�F ���̂܂��̎������̉���

�������肪�Ђǂ��ƁA���̂܂��������������ǂ��N��������A�_���[�W���N�����܂��B

�����āA���ނƒɂ݂��ł܂��B

����2�F ���ɂЂт�����A�����

�������肪�Ђǂ��ƁA���ɂЂт���������A���ꂽ�肷�邱�ƂŒɂ݂܂��B

���ɁA�_�o���������ɋN����₷���ł��B�����āA���ނƒɂ��ł��B

����3�F �{�ߏǂɂ��ɂ�

�������肪�Ђǂ��ƁA�{�ߏǂɂȂ��āA�A�S���ɂނ��Ƃ�����܂��B

���Ö@

��������E�H��������������Ö@�ɂȂ�܂��B

1. ���ݍ��킹������

���̂��ݍ��킹���ǂ��Ȃ��āA�㉺�̎������������鏊���������ꍇ�A���������茸�����犚�ݍ��킹���ǂ��Ȃ�̂ŁA���茸�炻���Ƃ��āA�m�炸�m�炸�Ɏ�����������Ă��܂��܂��B

�˂Ȃ̂ŁA���Ö@�Ƃ��ẮA���ݍ��킹�̐f�f�����āA�����I�ɋ���������Ƃ�����ق�̏������Ȃǂ��Ď����܂��B

2. �}�E�X�s�[�X�Ŏ���

�i�ی��������܂��j

�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B

��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B

���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

3. �X�g���X

�X�g���X������ƁA�͔̂������Ă��܂��Ď���������N�����₷���Ȃ�܂��B�i�����A�X�g���X���U�ׂ̈Ɏ�������͂�����x�K�v�ł�����܂��B�ł����A�Ђǂ���������͍���܂��j

�˃X�g���X�����߂Ȃ������ɕς��邱�Ƃ��K�v�ł��B

4. �����ɋN���鎕�������

�����Ɏ�����������Ă�ƋC�t������A�Ƃɂ������̗͂��ĉ������B

�㉺�̎������킳���ɗ����ĉ������B�H�ׂ���A���肷��Ƃ��ȊO�͋ɗ͎������܂Ȃ��悤�ɋC��t���ĉ������B

�����āA�A�S�̗͂������āA�����y�ɂ��ăX�g���b�`���ĉ������B

�ӎ��I�ɂ���𑱂��邱�Ƃ����ʂ�����܂��B

5. ��Q�Ă鎞�̐H�������

��Q��O�́A�[���Ȃ��Ƃ͍l�����ɁA�y�������Ƃ��l���ă����b�N�X���Ă��������B

���̗ǂ��������Ƃ邱�Ƃ��H������\�h�ɂȂ�܂��B

���̒ɂ݂̌�������������ɂ���̂ɁA�����������̎��Â������炵�Ă��������܂���B

�{���̌����������Ď����Ȃ��Ƃ����܂���B

�����g�ł̓X�g���X�̗\�h�ɂ��w�߂Ē�������ŁA���Ȉ�@�����Ў�f���Č����Ƒ�������炩�ɂ��āA���Â��ĉ������ˁB

�M�����̂�H�ׂ����ɒɂ��ꍇ�̌����ɂ��āA

�����P�F ���������Ȃ�i�s���Ď��̐_�o�����ǂ��N�������ꍇ�i�������j

���������������́A�₽�����̂ŏ������݂���x�ł����A���������Ȃ�i�s����Ɛ_�o���傫�ȉ��ǂ��N�����A�M�����̂ł��݂���ɂ肵�܂��B

�M�����̂Œɂ��ꍇ�͉��ǂ������̂ŁA���̏ꍇ�͎c�O�Ȃ���A�_�o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ������ł��B

���Ö@

�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B

���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B

�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B

��̓I�Ȏ��Ö@

�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B

���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B

�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B

������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B

�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B

�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B

���@�̖������ɂ��Ȃ����R

1�F�����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���

���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B

�����ɍׂ̐j���g���Ă���

�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B

���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�

�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B

���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B

�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

�Q�F������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B

���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B

����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B

�����Q�F �_�o����������̍������̐�ɔ^�����܂����ꍇ�i����a���j

���̏Ǐ�́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A�Ɖu�͂������̂ł��ۂɊ������₷���̂ł��B

�������N����ƁA���̍������̐���ۂɔ^�����܂�A����A�@�����肵�����ɒɂނ̂ł��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

�����R�F �����̋l�ߕ��₩�Ԃ��������Ă���ꍇ

�⎕�Ȃǂ����Ă�ꍇ�́A�����͔M��ʂ��₷���̂ŁA�M�����̂̎h�����`���₷���ł��B

�_�o�������Ă��鎕�̋����̋l�ߕ��̏ꍇ�́A�������M�����x��ʂ��Ă��܂��A�_�o�܂ŔM���͂��₷���Ȃ�܂��B

�����A���Ò���ŔM�����̂��ɂ��ꍇ�͂P�T�Ԃ��炢�Ŏ��邱�Ƃ������ł��B

���Ö@

�@�����g�Q�����B�e���A�l�ߕ����������̓����ɒ���������Β����̎��Â����܂��B

�������傫���Ȃ���A�������������A�Ăыl�ߕ������܂�

�A�����A�������傫���Đ_�o�܂œ͂��Ă�ꍇ�́A�_�o������鎡�Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�i�����A�Ȃ�ׂ��_�o�͎��Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���w�͂����Ă��܂��j

�M�����̂Œɂ��ꍇ�́A�ً}���������̂ő�������҂ɍs���������ǂ��I

�M�����̂��ɂ��ꍇ�́A���R�͂���������܂����A��������d�ǂ̎��������ł��B

�d�ǂ���u����ƁA����Ɉ������Č��ɂ��N������A�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�\���������̂ŁA�����ɂł�����҂ɍs���������ǂ��ł��B

�Â����̂�H�ׂ����Ɏ����ɂ��A���݂������邱�Ƃ͗ǂ�����܂��B

���p����Ö��Ɂi����݂��j�ƌ����܂��B

���̏Ǐ�́A����������؋��ɂȂ�܂��B�������L�̏Ǐ�ł��B

�`���R�A�A�C�X�A�O�~�A�K���Ȃǂ�H�ׂ����ɋN����₷���ł��B

�Â����̂Ŏ����ɂ��Ȃ闝�R

�����A������₱�����̂Ŗ����ɓǂ܂�Ȃ��Ă����v�ł��B

���̓����ɂ͏ۉ县�Ƃ�������������܂����A�����Ŏ��̕\�ʂ̃G�i���������n�����ۉ县���I�o���邱�Ƃ������ł��B

���̏ۉ县�ɂ́A�_�o�ɂȂ���ׂ���������������J���Ă��āA������ۉ�ǁi��������������j�ƌ����܂��B���̒��ɂ́A�t�̂������Ă��܂��B

�Â����̂�H�ׂ�ƁA���ꂪ�������̂悤�ɂȂ�܂����A���������ۉ�ǂɐG��Ă��܂��ƁA�Z�����̍����������̂ق��ɁA�ۉ�Ǔ��̉t�̂��z���グ���Ă��܂��܂��B

���̎��ɒɂ݂��o��̂ł��B

���Ö@

���̏ꍇ�́A�����̎��ÂɂȂ�܂��B����������ċl�ߕ�������̂����ʂł��B

�������傫�߂���Ɛ_�o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂����A�Ȃ�ׂ��_�o�͎��Ȃ������ǂ��̂ŁA���ǂ��̈�@�ł͂Ȃ�ׂ��Ȃ�_�o�͎��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B

���O���̒����������ŋl�߂��ꍇ

�������̒������C�����[�Ƃ����l�ߕ��ŋl�߂��ꍇ

�����ɂ����������N�������Ƃ͂悭����܂��I

�܂��A��̂��т��A�A�S�⎨�܂Œɂ����Ƃ�����܂��I

���Ԃɂ��������܂��ˁB

���ɂœ��ɂ��N�����P�[�X

�����̂��镔�ʂ�����Ċ������Ƃ������߁A���ݍ��킹�����������Ȃ�܂��B���ݍ��킹�����������Ȃ�ƁA�A��̒ɂ݂⌨���肪�N���܂����A����Ɉ��������ē��ɂ��N����܂��B

���̂悤�ɁA��⌨�A�w���̋ؓ����ْ����邽�߂ɋN���铪�ɂ��ْ��^�����ƌ����܂��B���ɂ������œ��ɂ��N���錴���̃g�b�v�ł��B

�����A���ɁA������A��̒ɂ݂⒣�肪�����ɂ���ꍇ�ْ͋��^���ɂ��^���܂��B

�����a�ɂ���āA���ݍ��킹�̃o�����X�����ꂽ�Ƃ��ɂ����l�̂��Ƃ��N���蓾�܂��B

���Ö@

�]�_�o�O�Ȃɍs���Ɠ����Ɏ��Ȉ�@�Œ����⎕���a�̎��Â����Ă��������B

���@�ł́A�������̖��ɂ̒������Â����Ă��܂��B

�܂��A������ł̓}�b�T�[�W��X�g���b�`��A�̉����������肵�Č��s��ǂ����Ă��������B

�ْ��^���ɂ͉��߂邱�Ƃ��L���ł��B

�������ԕ��u�����ꍇ��A�����ɂ�鉊�ǂ��������āA�����ۂ��_�o�̐�̌��ǂ܂œ��荞��ł��܂��A�����ɂ��]�܂œ͂��A�]�̒��̐Ö��Ɍ���������Ă��܂����Ƃ�����܂��B

�������ł���Ɣ]���̌�������邭�Ȃ�A���ɂ��������܂��B�i�]�[�ǂ�]�o���̌����ɂ��Ȃ�܂��j

![�]��������](img/ha_itai/img_ha_itai_41.png)

���Ö@

�܂��́A�]�_�o�O�Ȃɍs�����Ƃ��厖�ł��B

�����āA���}���u�����Ă��������œK�Ȏ��Ȏ��Â������Ă��������B

�܂��A��ɒ�����f�Ŏ��̌��N����邱�Ƃ��厖�ł��B

�_�o����������́A�Ɖu�������Ȃ��̂Ŋ������N�������Ƃ��悭����܂��B

���̓����⍪�����̕������������ĉ��ǂ��g�����āA���ɂ��N�������Ƃ�����܂��B

���ǂ������ꍇ�́A���������ɂ��N���邱�Ƃ�����܂��B

���Ö@

���������������̓����𐴑|���ăo�C�ۂ�ǂ��o���Ă��܂��A�����鍪�����̎��Â����܂��B

���@�́A�������̎��Âɗ͂𒍂��ł��܂��B

�ɂ݂̂����ŁA�����������Ċ��ނ悤�ɂȂ�A���ݍ��킹�������Ȃ�����A���������H�����肪�����Ŋ{�ߏ��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

�{�ߏǂ̏Ǐ�Ƃ��ē������o�Ă��܂��B

���Ö@

�{�ߏǂ̌������m���ɐf�f���ĂȂ����Ɠ����ɁA�}�E�X�s�[�X�����ăA�S�̊߂ɂ����镉�S���Ȃ����Ă����܂��B

��{���ƌ����āA�@�̉��̓��W���̒��ɊJ���Ă������܂��B

�������傫���āA���̐_�o�ɉ��ǂ��N�����A���̉��ǂ��������̐悩���{���ɔg�y���ď�{�������N�������Ƃ�����܂��B�����Ȃ�ƁA��{�����ɂȂ�܂��B

���ɁA��{���ɋ߂������̎��Â��s�����ꍇ�������ł��B

��{�����̏Ǐ�Ƃ��āA���ɁA���d���Ȃǂ�����܂��I

���Ö@

���Ȉ�@�ō������̎��Â����āA�������̐�[�ɂ���o�C�ۂ�ǂ��o���Ă����܂��B

�ǂ����Ă�����Ȃ��ꍇ�́A���̌����̎������邱�Ƃ�����܂��B

���@�ȓI�Ȏ��Â��K�v�ȏꍇ�͎��@�Ȃ��邢�́A���o�O�ȂŎ��Â��܂��B

��p���K�v�ɂȂ�ꍇ������܂��B

�Q�������ƌ��������ɂ݂��N���铪�ɂ�����܂����A���̃^�C�v�̓��ɂ��ځA�@�A���̐_�o�ɒɂ݂������N�������Ƃ�����܂��B

���ɂ��N�������ꍇ�́A�����g�ł͌������킩��ɂ����Ȃ�܂��B

���Ö@

���̒ɂ݂Ɠ��ɂ������Ɍ��ꂽ�ꍇ�͐F��ȃP�[�X���l�����܂��B�d�ĂȃP�[�X������܂��̂ŁA�]�O�ȁA���Ȉ�@�ŁA�K�ȏ��u�𑁂߂ɎĂ��������B

�����������āA�����������Ċ��ޕȂ����Ă��܂�����A�����������Ă��Ԃ�������ꂽ��ŁA���Ԃ����̍����Ɋ���Ȃ��ăA�S�ɕ��S���������{�ߏ��ɂȂ邱�Ƃ���r�I�悭����܂��B

�����������P�{�̎��̂��߂ɁA�{�߂���]�ɉe�����y�ڂ��A��̂��т��A�S�A���̒ɂ݂������N�����܂��B

�܂��A�����a�ɂ���Ď�����������A���ݍ��킹�������Ȃ������ɂ����l�̂��Ƃ��N����܂��B

���Ö@

�����������̒��ɂ��邱�Ƃ��悭����܂��̂ŁA���`�O�Ȃ⎨�@�Ȃ����łȂ��A���Ȉ�@�ł��K�Ȑf�f���āA���Â����܂��傤�B

���̒ɂ݂ɂ̓p�^�[��������܂��B�邾���ɂ��Ƃ��A���N�����������ɂ��Ƃ��A�H�ゾ���ɂ��Ƃ��F�X����܂��I

����Ȏ��͂ǂ������炢���̂��Y�݂܂���ˁB

�����ł͂��̌����ƑΏ��@�E���Ö@�����������܂��B

��Ɏ����ɂ��ꍇ

�ˌ�����3�l�����܂�

�����P�F ���̌������オ�邩��

��́A�g�̂����ɂ���̂ŁA���Ɍ����s���₷���Ȃ�A���̌������オ��܂��B

���̐_�o�ɉ��ǂ��������ꍇ�A�������オ���Č����������Ă��܂��ƁA�������オ���Đ_�o���������A�ɂ݂��o�܂��B

�����Q�F �������_�o���D�ʂɂȂ邩��

���Ԃْ͋���ۂ����_�o���D�ʂɂȂ�A���ǂ����k���Ă��܂����A��̓����b�N�X���邽�߂ɁA�������_�o���D�ʂɂȂ�܂��B

��������ƁA���̐_�o�ɍs�������������Ă��܂��A�_�o���������Ēɂ݂₷���̂ł��B

�����R�F ���ǂ��g�����Č����̗ʂ������邩��

�����C�ɓ���ƁA���R���ǂ��g�����Č����������܂��B

�܂������b�N�X����̂ŕ������_�o���D�ʂɂȂ��āA���ǂ��g�����A�_�o�ɗ���錌�̗ʂ������Đ_�o���������A�ɂ݂��o�₷���Ȃ�̂ł��B

�ł͎��ɁA��ɒɂދ�̓I�ȕa�C�����������܂��ˁB

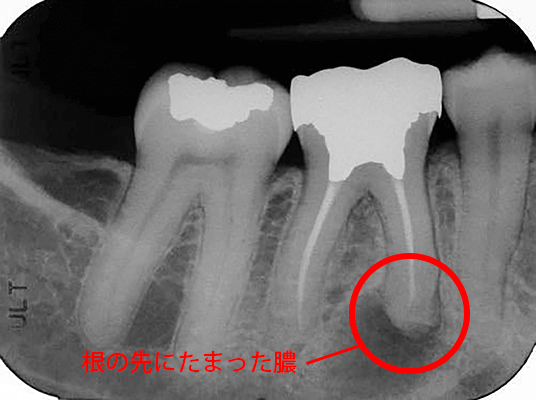

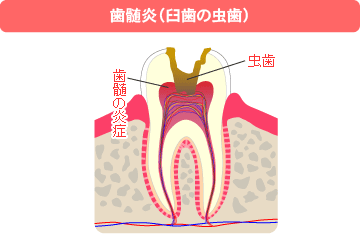

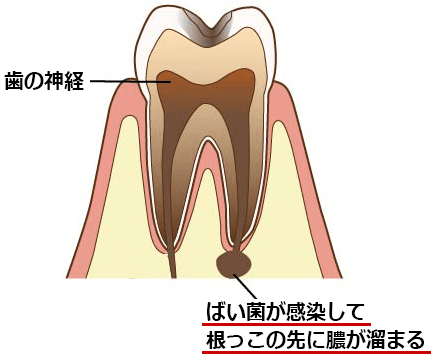

�� �������i����������j

�������_�o�܂Ői��ł��܂��āA�_�o�ɉ��ǂ�������a�C�ł��B

��Ɍ����������Ȃ��Ă�������ɂ݂������܂��B�Y�L�Y�L�Ɣ����Ɂi�͂��ǂ����j���N����܂��B

�������̑Ώ��@�E���Ö@

�������_�o�܂œ͂��Ă��܂��āA�_�o���������ǂ��N�����Ă܂��̂ŁA���̏ꍇ�͐_�o����炴��܂���B�_�o�������Βɂ݂͈����܂��B

��ɒɂ�Ŗ���Ȃ����́A�������₷���ƂƁA�s�̂̒ɂݎ~�߂����ނ��Ƃł��B

�� ���됫�������i���������イ����j

���̍������̐�̕������ۂɊ������ĉ��ǂ��N�����A���ꂪ�A�������̎��ӂ̍��܂Ŕg�y���Ĕ^�����܂�����Ԃł��B

���̕a�C�̏ꍇ�A�^�����R�ɏo�Ă��܂����Ƃ�����A���̎��͒ɂ݂��o�Ȃ��̂ł����A�^���������Ă��܂����ꍇ�́A���Ȃ�̌��ɂɂȂ�܂��B

���됫�������̑Ώ��@�E���Ö@

���̍������̓������������Ă邽�߁A�������̒����L���C�ɂ��鎡�Ái���ǎ��Áj���s���܂��B

��ɒɂ�Ŗ���Ȃ����́A�������₷���ƂƁA�s�̂̒ɂݎ~�߂����ނ��Ƃł��B

�� ��Ԃ̎�������

��ԂɎ�����������邱�Ƃ͂��Ȃ葽���ł��B���̏ꍇ�A������������邱�Ƃɂ���āA���⎕�����⎕���x���Ă鍜�ɒɂ݂≊�ǂ��N�����Ă��܂��a�C�ł��B

�����ɂ͙������O���i�������������������傤�j�ƌ����܂��B

�������O���̑Ώ��@�E���Ö@

�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B

��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B

���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

���N�����玕���ɂ��ꍇ

�ˍl�����錴����1�ł�

�����F �Q�Ă�Ԃ̎��������H������

���N�������ɓ��Ɏ����ɂ��Ƃ������������܂��B

����́A��ԐQ�Ă�ԂɎ��������H����������Ă���̏ꍇ�������ł��B

��������́A�傫�ȉ�������̂ł��Ƒ�����w�E����邱�Ƃ�����܂����A���X�����ł͋C�Â��ɂ����̂ŁA�������������肵�Ă�Ƃ͎v���ĂȂ����������ł��B

�H������͒P�ɏ㉺�̎����������ݒ��߂邾���Ȃ̂ŁA���͂��Ȃ��ł��B

���ʂɊ��ގ��́A���ɑ̏d���炢�̗͂�������܂����A��������A�H������́A����ɂ�����傫�ȗ͂�������A���⎕������A�S�ɑ傫�ȕ��S���y�ڂ��܂��B

���Ƀq�r�������Ă��܂�����A����Ă��܂����Ƃ�����܂��B

���̂����ŁA�N�������ɒɂ݂��o��̂ł��B

���͂������A�A�S�̒ɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B

��������̑Ώ��@�E���Ö@

�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B

��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B

���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

�H�㎕���ɂ��ꍇ

�ˍl�����錴����2�ł�

�����P�F �Â����̂�H�ׂ����ɒ������ɂ�

������������x�傫���ꍇ�A�H��ɒɂނ��Ƃ�����܂��B

���ɁA�����͊Â����̂Œɂށi�Ö��Ɂj�Ƃ�������������܂��B

�Ȃ��A�Â����̂Ŏ����ɂ������������܂��B

�����A������₱�����̂Ŗ����ɓǂ܂�Ȃ��Ă����v�ł��B

���̓����ɂ͏ۉ县�Ƃ�������������܂����A�����Ŏ��̕\�ʂ̃G�i���������n�����ۉ县���I�o�������Ƃ������ł��B

���̏ۉ县�ɂ́A�_�o�ɂȂ���ׂ���������������J���Ă��āA������ۉ�ǁi��������������j�ƌ����܂��B���̒��ɂ́A�t�̂������Ă��܂��B

�Â����̂�H�ׂ�ƁA���ꂪ�������̂悤�ɂȂ�܂����A���������ۉ�ǂɐG��Ă��܂��ƁA�Z�����̍����������̂ق��ɁA�ۉ�Ǔ��̉t�̂��z���グ���Ă��܂��܂��B

���̎��ɒɂ݂��o��̂ł��B

�����肩�玕���ɂ�A�����ɂ�ł��猨���肪�����肷�邱�Ƃ͗����Ƃ����蓾�܂��B�����ł́A���̌����ƑΏ��@�E���Ö@�����������܂��B

�����P�F �����肩�玕���ɂޏꍇ

���̏ꍇ�͂Q��ނ���܂��B�����肩�璼�ړI�Ɏ����ɂޏꍇ�ƊԐړI�ɒɂޏꍇ�ł��B

���ړI�ȏꍇ�F

�֘A�ɂƌ�����Ǐ���܂��B����́A���ۂ̒ɂ݂��N���Ă�ӏ��ƈႤ�ӏ����ɂތ��ۂł��B�Ⴆ�A���ۂ̒ɂ݂��S���Ȃ̂ɁA����r�ɒɂ݂�������Ƃ��������̂ł��B

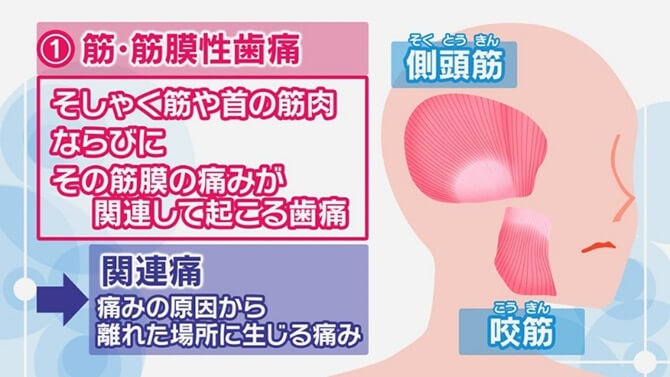

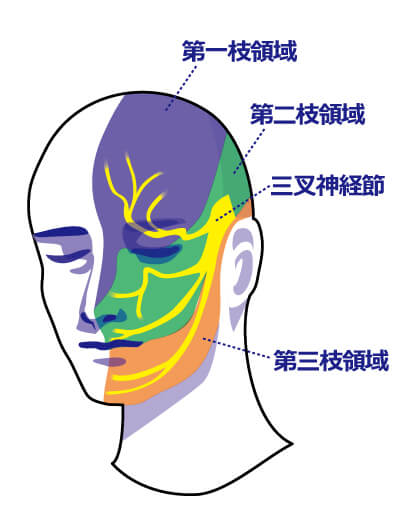

�֘A�ɂ̌����́A�]�̊��Ⴂ�ɂ����̂ł��B�l�Ԃ̑̂ɂ͖����̐_�o������܂����A���̐_�o�����ɂȂ��Ă鏊������A�����Œɂ݂��N����Ǝ��ۂ̒ɂ݂��킩��Ȃ��Ȃ芨�Ⴂ����̂ł��B

������ɂ́A���ړI�Ɏ����ɂ��Ɗ��Ⴂ������֘A�ɂ̎d�g�݂����邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B

�ԐړI�ȏꍇ�F

������ɂ��A���R�p��������Ă��܂��B���ꂽ�p���œ����x���Ȃ��Ă͂����܂���̂ŁA��⌨�ɉߏ�ȃX�g���X��������܂��B

���̂����ŁA�㉺�̎����{���Ƃ͈Ⴄ�ʒu�Ŋ���ł��܂��Ƃ������Ƃ��N����܂��B

��������ƁA�{�����ɂ�����͂����ȏ�ɑ傫���͂�����̎��ɂ������Ă��܂�����A���鎕��������������������A�������������肷�邱�ƂŎ����ɂ�ł��܂��̂ł��B

�����Q�F �����ɂ�ł��猨���肪�N����ꍇ

���������⎕���a�Œɂ��ꍇ�́A�ɂ݂̂��鎕�������Ċ������Ƃ��܂��B

���̏ꍇ�A�����Ȋ��ݕ��ɂȂ�����A�ُ�Ȋ��ݕ��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

�������Ċ��ݍ��킹�������Ȃ�ƁA�܂��A�S�̊߂ɕ��S��������܂��B

�A�S�̊߂ɕ��S��������ƁA�A�S�̋ؓ��E�_�o�ƌ��̋ؓ��E�_�o�͂Ȃ����Ă��܂��̂ŁA���R����������Ă���킯�ł��B

�܂��A���̒ɂ݂ł͂Ȃ��A���̊��ݍ��킹���̂������ꍇ�ɂ�������͋N����܂��B

����́A�傫���Q����܂��B

�P�ڂ́A���A�S�����E�ɓ����������ɁA�㉺�̉���������������ꍇ�ł��B�i�������ƌ����܂��j

�{���A�A�S�����E�ɓ��������ꍇ�͎��莕��������A�����͓�����Ȃ��̂ł��B�����̉�������͒��ړI�ɃA�S�̊߂ɕ��S��^���Ă��܂��܂��B

�Q�ڂ́A�㉺�̎������ݍ��킹�����ɁA�ꕔ�̎����������̎����������������Ă��܂��ꍇ�ł��B�����ڐG�Ƃ����܂����A���̎����A�A�S�̊߂ɕ��S���������Ă��܂��܂��B

���Ö@�E�Ώ��@

���������ɂ߂āA�������������Ƃ��厖�ł��B

�����肩�玕�ɂ����Ă�̂ł���A������̌������l���Č�����������܂��傤�B

�܂��A���������̏ꍇ�͌����̎��������Ă������Ƃ��厖�ɂȂ�܂��B

���Ȉ�@�Ō�����f�f���Ă��炱�Ƃ����ɑ厖�ɂȂ�܂��B

���̊��ݍ��킹�������Ō����肪�N�����Ă�ꍇ�́A�����Ƀ}�E�X�s�[�X�����Ď������Ƃ��悭�s���܂��B

�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B

�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B

��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B

���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

�����g�łł��邱�ƂƂ��ẮA�A�S���������J����������肵�ăA�S�̋ؓ��̃X�g���b�`���s������A���̎���̋ؓ����ق����ׂɁA���܂��̃X�g���b�`�����Ă݂Ă��������B

�܂��A�X�}�z�ɂ��X�g���[�g�l�b�N���������Ȃǂ��Ă݂�Ɨǂ��ł��B

�����ɂ������͂�������܂��B��������Ȃ��̂Ɏ����ɂ��ꍇ�A�Ȃ�ł��낤�ƕs�v�c�ł���ˁI

����͒����ȊO�������̎��̒ɂ݂ɂ��ďڂ������������܂��ˁB

�����ȊO�̒ɂ݂͑傫���Q����܂��I

1�F �����ȊO�����������A�����̂��̂Ɍ���������ꍇ

2�F ���ȊO�������ŁA�����ɂޏꍇ

�ł��B

�قƂ�ǂ̕���1.�̗��R�ɂ��Ă͂܂�Ǝv���܂��̂ŁA�܂���1���炲�������܂��B

1�F�����ȊO�����������A�����̂��̂Ɍ���������ꍇ

�����P�F ���̍������ɔ^�����܂�a�C

���̏Ǐ�́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A���ۂɊ������₷���̂ł��B

�Ȃ��_�o�̖��������������₷�������������܂��ˁB

�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B

�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B

����ł��Ă��܂��B

�ł��̂ŁA��������������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B

���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B

�Ƃ��낪�A�������Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B

��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B

�����āA���̍������̐���ۂɔ^�����܂��Ă��āA����A�@�����肵�����ɒɂ��̂ł��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

�����Q�F ���Ǝ��̊ԂɐH�ׂ������Q�`�R���l�܂����܂܂Ŏ��������N�����Ă���

���Ǝ��̊ԂɐH�ׂ��������܂邱�Ƃ͔��ɂ悭����܂��B

���̎��ɁA�H�ׂ������K�b�`�����Ǝ��̊ԂɁA�͂��܂��Ă��܂��ĂĎ��u���V���Ă����c���Ă��܂����Ƃ�����܂��B��������ƁA���\�ɂ݂܂��B

�ɂݎ��͎̂��s���ɂ�ł�̂ł����A�����ɂ��ƍ��o���Ă��܂����Ƃ��قƂ�ǂł��B

���Ö@�́A�͂��܂����H�ׂ�������菜���Ă��Β����Ɏ���܂��B

�����āA�ǂ��ɕ����͂��܂��Ă����̂��A�����Ď��u���V�̎d���𗝉�����Ĕ������ɂ����̂ŁA��r�I�ȒP�Ɏ���a�C�ƌ����܂��B

�ʏ�̓t���X�ŐH�ׂ�������菜���܂��B

�����R�F �����a�Ŏ��������Ă�

�����O���O���ɂȂ��Ċ��ގ��ɒɂ݂��o����A���s�̎���o�����āA���R�ɉ������ĂȂ����ɂ��ɂނ��Ƃ��悭����܂��B

�����a�̎��Â����邱�Ƃ��厖�ł��B

�����S�F ���̊��ݍ��킹�������āA�������Œɂ�

���̎��Â��I����āA�l�ߕ��₩�Ԃ������������A����������Ȃ��Ă��̂܂܂ɂ��Ă����ꍇ�ɁA���̎��ɑ傫�ȕ��S���������Ēɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B

�����ԕ��u����ƁA���̐_�o������ʼn��ǂ��傫���Ȃ�A���ɂ��N�������Ƃ�����܂��B

�����T�F �������茸���Ă�i�m�o�ߕq�̏ꍇ�j

���u���V�̗͂��������āA���̍������̂Ƃ��낪���茸�邱�Ƃ��悭����܂��B

�܂��A�H������⎕�����肪�Ђǂ������������茸��܂��B

�������茸�邱�Ƃɂ���āA�₽�����̂Ȃǂ̎h�������̐_�o�ɂƂǂ��₷���Ȃ��Ă��܂��A���݂�ȏ�ɒɂ��Ɗ����邱�Ƃ�����܂��B

���Ö@�Ƃ��ẮA���茸�����Ƃ�����A�����p�̎����ŋl�߂Ă�����ƒ����Ɏ��邱�Ƃ��唼�ł��B

�����U�F ��������

���������H������A�X�g���X�A�L�w�Ȃǂ̎p���̈�������A�������ɉ��ǂ��N���邱�Ƃ�����܂��B

���ݍ��킹�̈����������̎��ɋ����͂�������A���̎������ǂ��N�����Ă��܂��A�ɂ݂��o��̂ł��B

�킩��₷������������ƁA�����Ŗo�����悤�ȃC���[�W�ł��B

���Ö@�Ƃ��ẮA���R�����̏����ƁA�}�E�X�s�[�X�p���Ď����Ă����܂��B

�����V�F �e�m�炸

���e�m�炸�́A�P�W����R�O���炢�̊ԂŐ����Ă��܂����A�^������������Ƃ͌��炸�A�߂ɐ����邱�Ƃ����ɑ����ł��B

���̂��߁A������ߒ��Ŏ����a�̃o�C�ۂɊ������Ď����������ǂ��N�����Ēɂ�A������͂���O�̎��ɂ�����A��O�̎���������Ēɂ��Ƃ��������N���₷���ł��B

���̏ꍇ�́A�ꍇ�ɂ���Ă͐e�m�炸���Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ�����܂��B

�����W�F �����������

�_�o�̂Ȃ����͋��x�����Ȃ藎���邽�߂ɁA�C�t���Ȃ������Ɋ��ꂽ��A�q�r�������Ă邱�Ƃ��悭����A�����ɂȂǂɒɂ݂��ł܂��B

�����̂̐_�o�͂Ȃ��̂ŁA���ꂽ�u�Ԃ̒ɂ݂������Ȃ��ׂɁA���ꂽ���ɋC�t���Ȃ����������ł��B

���ẤA���Ȉ�t�������A�����g�Q���ACT�ł�������f�f���A����̒��x���y����Όo�ߊώ@�����鎞������܂����A���x��������A�������Ȃ��Ƃ����Ȃ���������܂��B

�Q�F���ȊO�������ŁA�����ɂޏꍇ

��������Ȃ��̂Ɏ����ɂ��Ƃ��������ł͂Ȃ��āA�����̂���������Ȃ��̂ɁA�����ɂ��Ƃ������Ƃ�����܂��B

���̒ɂ݂��u�������Ɂi�Ђ����������j�v�ƌ����܂��I

�����ɂ��Ƃ������ƂŎ��Ȉ�@�ɗ���ꂽ���̂R���ƌ����Ă��܂��B�܂��A���Ǝ��ȊO�̗����Ɍ�����������͂X���ƌ����Ă��܂��B

���Ȉ�@�ɂ���ẮA�f�f������Ă��܂��A������������Ȃ��̂ɁA�����������A�_�o���������A�ň����������邱�Ƃ�����܂��B

�������茴�������ɂ߂�\�͂̂��鎕�Ȉ�@��I�Ԃ��Ƃ���ł��B

�����P�F �֘A��

�ɂ݂�������ƁA���̒ɂ݂͔]�ɓ`�����܂��B

�����āA�_�o�Ɛ_�o���ߐڂ��Ă�ꍇ�ł��ƁA���������ł͂Ȃ��̂ɁA���Ⴂ���N�����Ă��܂��A�����ɂ��悤�Ɋ�����̂ł��B�]�Ɛ_�o���֘A����ɂ��Ƃ������܂��B

�����Q�F �ؓ��̒ɂ�

���ނ��߂̋ؓ������ǂ��N�����Ēɂ݂��o��ƁA�����ɂ��Ȃ��Ĕ����ė~�����Ƃ������Ŏ��Ȉ�@�ɗ�����������܂��B

���������g�Q���⎋�f�A�G�f���ł�����Ă��˂��ɐf�@���Ă����Ɉُ킪�����Ȃ��̂ɁA���҂����̒ɂ݂��^���ꍇ�́A���̋ؓ��̒ɂ݂��l�����܂��B

���p��ŁA�u�E�ؖ������Ɂv�ƌ����܂��B

���ÂƂ��ẮA���������߂���A�}�b�T�[�W��������A�X�g���X�����炵����A�p���������Ȃǂ̐����K���̉��P��ڎw�����ƂɂȂ�܂��B

�����R�F �_�o���̂��̂���Q����Ă�ꍇ

1�̊֘A�ɂł́A���ȊO�̏ꏊ���ɂ��̂Ɏ����ɂ������܂������A�ɂ݂�`����_�o���̂��̂���Q�������ʁA�����ɂނ悤�Ɋ�����Ƃ����a�C�ł��B

�u�_�o��Q���u�Ɂv�ƌ����܂��B

���̓��A�ł������̂��u�O���_�o�Ɂv�ł��B�O���_�o�́A��A�S�≺�A�S�̐_�o�Ƀ_�C���N�g�ɂȂ����Ă��܂��̂ŁA���������ǂɈ��������ȂǏ�Q����Ǝ��Ɍ������ɂ݂��N�����܂��B

�ɂ��Ċ��Ȃ��A�Ђ����肪�ł��Ȃ��Ȃǂ̏Ǐo�܂��B

���Ö@�Ƃ��ẮA�Ö@��_�o�u���b�N�Ȃǂ̕��@������܂����A���o�O�Ȃ�]�_�o�O�ȓ��֏Љ�邱�Ƃ������ł��B

�����S�F ����

���ɂ̒��ł��Q�����ɂƌĂ�铪�ɂ�����܂��B

�Q�����ɂ͂P���ɉ��x���P���Ԃ��炢�N���܂��B���̓��ɂ͓��Ɏ��ɂƊԈႦ���₷���A�ԈႦ����m���͂P�P��������܂��B�ԈႦ����ƁA������Ă��܂�����A���̐_�o������Ă��܂����肵�܂��B

�Ȃ̂ŁA�T�d�Ȑf�f���K�v�ɂȂ�܂��B

���Ö@�́A�]�_�o�O�ȂɏЉ�邱�ƂɂȂ�܂��B

�����T�F ��{���ɉ��ǂ�����ꍇ

��{���́A���W���̒��̕@�̉��ɂ���ł��B���������ׂȂǂʼn��ǂ��N�����ƁA�������ɂނ��Ƃ�����܂��B������A��{�������ɂƌ����܂��B

���̏ꍇ�A�ʏ�͍��E�̕Е��̉������ɂ݂܂��B

���Ö@�́A��������������f�f���Č��ɂ߂āA��{�����̎��Â����邱�ƂɂȂ�܂��B

���Ȉ�@�����Ŏ���Ȃ��ꍇ�́A���@�Ȃɂ���`���Ă��炤���ƂɂȂ�܂��B

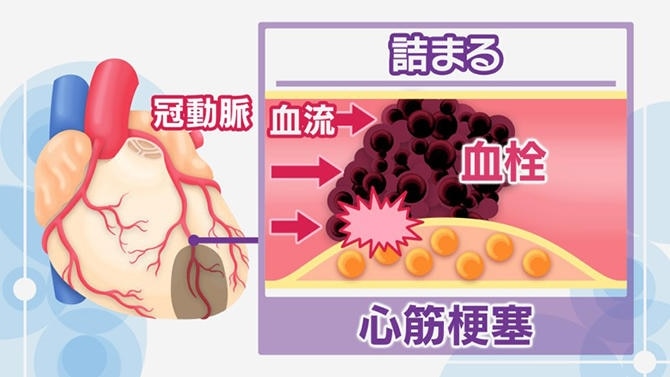

�����U�F �S���ɕa�C������ꍇ

�S�؍[�ǂ�A���S�ǁA�S�������Ȃǂ�����ꍇ�A���ɒɂ݂��y�ڂ����Ƃ�����܂��B

�����V�F �_�o���ǐ�����

���ɁA���ɕГ��ɂ̎��ɋN���鎕���ɂ��Ɗ����錻�ۂł��B

�������Ƃ����A���̐_�o�̉��ǂƒɂ݂����Ă邽�߁A���ʂ�����ł��B

�����W�F ���_�I�Ȃ��Ƃ�Љ�S���I�Ȃ��Ƃ������̏ꍇ

�s����X�g���X����������A���ɂȂ�����A���������ǂȂǂ̐��_�I�Ȏ��������Ŏ��ɒɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B

���̗l�ɁA�����ɂ������͂�������܂��B

�K�Ȑf�f�����Ȉ�@�ŎāA�m���Ɏ������Ƃ��A���̎����̉����ɂȂ���܂��B

���߂Ɏ��Ȉ�@�Őf�Ă�����Ă��������ˁB

���̎��ÂŎ��ȉ@�ɒʂ��ĂāA���Ò��̎����ɂނ̂͂킩����ǁA���Ò��ȊO�̎����ɂނ̂͂ӂ����ł����A���Ȉ�@�ɕs�M�����������肵�܂���ˁB

�������܂ł����������҂�����o���������Ƃ�����܂��B

�����P�F ���Ò��ȊO�̎��̒ɂ݂����R�ɓ������ɋN����

�P���ɁA���Ò��ȊO�̎��̒ɂ݂����R�ɓ������ɋN���邱�Ƃ�����܂��B

���̏ꍇ�́A�{���ɋ��R�Ȃ̂ŁA�ǂ����悤������܂���B

�����ɂޗ��R�́A���̃T�C�g��1.�`15.�ɂ���܂��̂ŁA�܂��ǂꂩ�����Ă͂܂�͂��ł��B

�����Q�F ��蒚�J�Ɏ�����������悤�ɂȂ�A���ɑ���C�������q���ɂȂ���

���Ȏ��Â���悤�ɂȂ��āA����������蒚�J�ɂ��邱�Ƃɂ���āA���ɑ���C�������q���ɂȂ��Ă��݂���x�̏������ɂ݂�傫�������Ă��܂����Ƃ�����܂��B

�����R�F �������Ă����������A�h�����͂��₷���Ȃ���

�܂��A���݂����J�ɂ���ƁA���X�������������Ă����������A�h���������̎��̐_�o�ɓ͂��₷���Ȃ�A�ɂ݂������邱�Ƃ�����܂��B

�����S�F ���̂ӂ���l�ߕ����������������Ȃ�A���Α��̎��Ŋ��ނ��Ƃ������Ȃ���

���Â��Ă鎕�ɉ��̂ӂ���l�ߕ����������ɁA���̍��������������Ă��݂ɂ����A���Α��̎��Ŋ��ނ��Ƃ������Ȃ邱�Ƃɂ��A�ɂ݂��o�邱�Ƃ�����܂��B

�܂��A�������s��ŃA�S�̊߂ɕ��S��������A�A�S�����łȂ��A��⌨���ɂ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

�����T�F ���f���Ɏ��Ȉ�t�����f�������

�Ō�ɁA����͗ǂ��b�ł͂���܂��A���f�̎��ɁA���Ȉ�t�����f������Ă��܂��A�����̎��ȊO�̎��Â��n�߂Ă��܂��A���܂��܂��̎��ɖ{���ɒɂ����̒ɂ݂����܂��Ă������A�Ăђɂ݂��o�Ă��܂����Ƃ������Ƃ��l�����Ȃ��͂Ȃ��ł��B

�钆�Ɏ����ɂ�A�d�����Ɏ����ɂ肵�āA�����Ɏ���҂ɍs���Ȃ���������܂���ˁB

����Ȏ��ɁA

�@�茳�ɂ�����ɂɌ����̂��Ƃ��A����ł����v�Ȃ̂��Ƃ��A

�A��ǂ�R���r�j�ł����Ɩ�������Ƃ��A

�B�ɂݎ~�߂������nj����Ȃ��Ƃ��A

�C������ނ���������҂ɍs���Ȃ��ėǂ��̂��Ƃ��A�F��Ȃ��Y�݂�����Ǝv���܂��B

����Ȃ��Y�݂��������邽�߂ɂ��������܂��ˁB

1. �茳�ɂ�����ɂɌ����̂��A����ł����v�Ȃ̂�

���Ȃ�`�O�Ȃł�������ɂݎ~�߂��茳�ɂ��邱�Ƃ��Ă悭����܂���ˁB

���̓��A���ɂɌ���������Љ�܂��ˁB��������̂ŁA�܂��͗L���Ȗ�S�����������܂��B

���ɂ̖�l�V��

�i���Ȉ�t�̎�������ɂ��܂����B�j

�l�V���P�F�{���^����

�ł��L���Ȓɂݎ~���ł��B

���ɂ͂������A�_�o�ɂ⍘�ɁA��p��̒ɂ݂Ȃ��S�ʓI�ɒɂ݂Ɍ�����ł��B

������ɂ���ꍇ�́A�����ɂ��C��t���Ă�����āA��x��1��25mg��2���T�O��������ʼn������B

�ɂ݂������ꍇ��2��50��������ʼn������B

�����Ĉ��ނƂ���6���Ԃ͊J���Ă��������B

�s ���ӎ��� �t

�����̂�����A�C���t���G���U�̕��Ȃǂ͕���p������̂ōT���ĉ������B

�܂��A�q������͑̏d������ň��ޗʂ��ς��̂łނ�݂ɂ͈��܂Ȃ��ł��������B

�D�w���������w����́A�P�[�X�o�C�P�[�X�Ȃ̂Ŏ��Ȉ�t�̔��f�����ł��������B

�l�V���Q�F���L�\�j��

���L�\�j�������Ȃ�L���Ȓɂݎ~�߂ł��B

�{���^�������l�A���ɁA��p��̒ɂ݁A�_�o�ɁA���ɂȂǂɌ����܂��B�{���^�����ƈႤ�̂́A���̑傫���ł��B

1�������a9mm�Ō������R�������炢�����đ傫���ł��B���܂����Ȃ����͂����݂ɂ����Ǝv���܂��B

������ɂ���ꍇ�́A�����ɂ��C��t���Ă�����āA��x��60��������ʼn������B�ɂ݂����Ȃ苭���ꍇ��2��120��������ʼn������B�����Ĉ��ނƂ���6���Ԃ͊J���Ă��������B

�s ���ӎ��� �t

�A�X�s�����b���̂�����A�d�ĂȊ̑��A�t���A�S���ɏ�Q��������Ȃǂ͕���p������̂ōT���ĉ������B

�܂��A�q������͑̏d������ň��ޗʂ��ς��̂łނ�݂ɂ͈��܂Ȃ��ł��������B

�D�w���������w����́A�P�[�X�o�C�P�[�X�Ȃ̂Ŏ��Ȉ�t�̔��f�����ł��������B

�l�V���R�F�o�t�@����

�o�t�@���������Ȃ�L���Ȓɂݎ~�߂ł��B�s�̂���Ă����A��ނ���������̂ŁA��ǂŔ������ɖ�t����Ɉ��ݕ����悭�����Ă��甃���Ă��������B

������ɂ���ꍇ�́A�����ɂ��C��t���Ă�����āA��͂�A���i�ɂ���Ĉ�x�Ɉ��ޗʂ��Ⴄ�̂ŁA�悭�m�F���Ă������ʼn������B

�s ���ӎ��� �t

���̒��ɍ܂ƈꏏ�Ɉ��܂Ȃ��ł��������B

�܂��A�d�ĂȊ̑��A�t���A�S���ɏ�Q��������Ȃǂ͕���p������̂ōT���ĉ������B

�܂��A15�Ζ����̎q������͈��܂Ȃ��ł��������B

�o�Y����̔D�w����́A���܂Ȃ��ł��������B

�����w����̓P�[�X�o�C�P�[�X�Ȃ̂Ŏ��Ȉ�t�̔��f�����ł��������B

�l�V���S�F�J���i�[��

�J���i�[�����L���Ȓɂݎ~�߂ł����A�{���^�����A���L�\�j���ƈႤ�Ƃ���́A���S���������A����p�����Ȃ��������p����r�I���S�Ȃ��Ƃłł��B�����A�ɂݎ~�߂Ƃ��Ă̌��ʂ͂��₩�ł��B

������ɂ���ꍇ�́A�����ɂ��C��t���Ă�����āA��x��1������ʼn������B�ɂ݂������ꍇ��5������ʼn������B�����Ĉ��ނƂ���4~6���Ԃ͊J���Ă��������B

�s ���ӎ��� �t

������A�����M�[�̂�����́A���Ȉ�t�ɑ��k���Ă��������B�܂��A�d�ĂȊ̑��A�t���A�S���ɏ�Q��������Ȃǂ͕���p������̂ōT���ĉ������B�s�̂̕��ז�ƕ��p���Ȃ��ʼn������B

�q����������߂܂����A���p�ʂ͑̏d�ɂ���ĕς��̂Ŏ��Ȉ�t�ɑ��k���ĉ������B

�����̑��Ŏ��ɂɌ�����

�� �W�N���t�F�i�N �� �{���^�����̃W�F�l���b�N���i�ł�

�� �����O���A�C�r�[ �� ���ɂɂ������܂��B�C�u�v���t�F���ł��B�s�̂���Ă܂�

�� ���L�\�v���t�F�� �� ���L�\�j���Ɠ����ł�

�� �|���^�[�� �� ���ɂɂ������܂��B

�� �C�u�v���t�F�� �� �����Ђ̒A�������ɂ́A���ɂɌ����Ƃ͏����Ă܂��A���ɂɂ������܂��B��p�@���̓��L�\�j���Ɠ����ł��B

�� �Z�f�X�n�C �� ���ɂɌ����܂��B�s�̂���Ă܂��B

�� �����J���A�Z���R�b�N�X�A�y�I�� �� ���ɂɌ����܂��B��p�@���̓{���^�����A���L�\�j���Ɠ����ŁA��X�e���C�h�n�������ɍ܂ł��B

�� ���L�\�}���� �� ���L�\�j���̃W�F�l���b�N���i�ł�

�� �m�[�V�� �� �J���i�[���Ɠ����A�Z�g�A�~�m�t�F���ŁA���ɂɃ}�C���h�Ɍ����܂�

�� �t���x�� �� ���ɂ̖�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɕ��y���Ă��܂�

�� �C�ua �� �C�u�v���t�F���Ƃ������ɍ܂ł��B�s�̂���Ă܂��B�C�u�N�C�b�N�Ƃ���ނ���������܂�

�� �g���l�L�T���_ �� ���e�畆�ȂŔ�����V�~���Âɂ��g���Ă܂��B���Ȃł͏o���̗\�h�ɂ͎g���܂����A�ɂݎ~�߂Ƃ��Ă̌��ʂ͒Ⴂ�ł�

�� �o�C�G���A�X�s���� �� ��s�����n�̒ɂݎ~�߂ł��B���ɂɌ����܂��B�s�̂���Ă܂�

�Q. ��ǂ�R���r�j�ł����Ɩ������

�s�̂Ŕ����Ă鎕�ɂ̖�͂���������܂��B

�L���Ȃ̂́A�o�t�@�����A�Z�f�X�n�C�A�C�u�A�o�C�A�X�s�����Ȃǂł��B

���d�����Z����������ȂǂŁA����҂ɍs���Ȃ����́A���}�ň��ނ̂͗ǂ����Ǝv���܂��B

�����A�ɂ݂����܂���������Ȉ�@�̎�f���K�v�Ȏ��������ł��B

�R. �ɂݎ~�߂������nj����Ȃ�

�ɂݎ~�߂�����ł������Ȃ����Ƃ͓��R����܂��B�ǂ�ȏꍇ�����������܂��B

���������傫���Đ_�o�܂œ͂��Ă���A�_�o���������ǂ��N�����Ă���ꍇ

�����̐_�o������ŕ����Ă��܂��A�������ǂ��N�����Ă�ꍇ

�����s�ɂ��ۂ��������A���s�ɋ������ǂ������Ă��܂��A���s���猌��^���o��ꍇ �Ȃǂł��B

������̉��ǂ��ɂݎ~�߂������Ȃ��������ǂł��̂ŁA���Ȉ�@�œK�Ȏ��Â������葼�ɂȂ��ł��B

�S. ������ނ����Ŏ���҂ɍs���Ȃ��Ă����̂��H

�{���͎���҂ɍs���Ȃ��Ă��ǂ��ꍇ

�������Œɂ݂����܂�Ȃ��ꍇ�́A����҂ɍs������܂��A�ɂ݂����܂����ꍇ�́A����҂ɍs���Ȃ��ėǂ��̂������܂���ˁB

����ɂ��Ă��������܂��ˁB

�� �y���������̏ꍇ

�������Ƃ́A�����ʂ莕�s�ɉ��ǂ��N���邱�ƂȂ̂ł����A���̒��x���y���ꍇ�́A�ɂݎ~�߂�A������ɒu���Ă������R�������Ŏ����Ă��܂��A��{�I�ɂ͑��v�ł��B

�� �m�o�ߕq���痈���ߐ��̒ɂ�

�m�o�ߕq�Ƃ͎������݂邱�ƂȂ̂ł����A���̎��Ɏ��ɒɂ݂������邱�Ƃ�����܂��B

����Ȏ��ɁA�ɂݎ~�߂������x�Œɂ݂����邭�炢�̉��ǂł���A�Ĕ��̉\�����Ⴂ�̂ŁA���Ȉ�@�ɍs���Ȃ��Ă��A��U�l�q������Ƃ������ő��v�ł��B

�������A�J��Ԃ����͎��Ȉ�@�ɍs���Đf�f����K�v������܂��B

�� ���������ɏ����ɂ�

���̏ꍇ�A�l�����邱�Ƃ͑傫���Q����܂��B

1�́A�y���������ł��B

�y���������͈�ߐ��̂��Ƃ������̂ŁA��U�ɂ݂����܂�Α��v�ł��B

2�ڂ́A���̐_�o�������Ƃɂ�艊�ǂ��N�������̂�����ǂ��A���̒��x���y���Ĉ��̏ꍇ�͉��ǂ��i�s���Ȃ����������̂ŁA��͂��U���ǂ����܂�Α��v�ł��B

�������A�Ĕ������ꍇ�͎��R�Ɏ���Ȃ����Ƃ������̂Ŏ��Ȉ�@�ɍs���Ă��������ˁB

����҂ɍs���ׂ����s���Ȃ��ėǂ��̂��A�����̂��Ƃ����ɂ߂�͔̂��ɍ���ł��B

�����A�����g�̔��f���Ԉ���Ă����ꍇ�A�Ǐi�s���Ă��܂��āA���̐_�o�����Ȃ��ƍs���Ȃ��Ȃ�����A�ň��͔����ɂȂ���������܂��̂ŁA�ł�����莕�Ȉ�@�֍s���Ă݂Ă�����ĉ������ˁB

�K������҂ɍs���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ꍇ

�ɂݎ~�߂ł�������ɂ݂������Ă��A�ق��Ă��������ƈ����Ȃ�ꍇ������܂��B

�� �����炢�̒����̏ꍇ�A�ɂݎ~�߂Œɂ݂͂�����x���܂�܂����A�����������炢�̑傫���ɂȂ��Ă��܂������́A�i�s�͂Ƃ܂�Ȃ��̂ŁA�K�����Ȉ�@�Ŏ����K�v������܂��B

����}�łb�Q�Ə����Ă�̂������炢�̒����ł��B����������ċl�߂邾���Ŏ���܂��B

�����̐_�o�������Ĕ^���o�Ă�ꍇ�A�ɂݎ~�߂₲����ɃX�g�b�N���Ă�R�����������ނƈ�U�A�ɂ݂���͎��܂邱�Ƃ��܂�����܂��B

�����A���̎�̉��ǂ͈�U���܂��Ă��Ĕ�����\����������ɁA�Ĕ����J��Ԃ��Ȃ��牊�ǂ��i��ł����A���̍������̎���̍���n�����A�ň��͔����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����̂ŁA�K�����Ȉ�@�ɍs���Ă��������B

�������M�����Œɂ������ꍇ�́A���̐_�o���傫�ȉ��ǂ��N�����Ă邱�Ƃ������ł��B

�₽�����̂Œɂ��ꍇ�͈�ߐ��Ŏ��邱�Ƃ������̂ł����A�M�����Œɂ��ꍇ�͐_�o���������Ƃ����������ǂ��N�����Ă���A���ǂ��ǂ�ǂ�i��ł����܂��̂ŁA���Â̕K�v������܂��B

���̑��̐F�X�Ȓɂ݂�����܂����A�����Ƃ��ẮA���ȓI�ȕa�C�ƈႢ�A���̕a�C�͎��R�Ɋ��S�Ɏ��邱�Ƃ͏��Ȃ����߁A���Ȉ�@�ł̎�f�������߂������܂��B

���̐_�o�����̂ɒɂ����Ƃ�����܂���ˁB�Ȃ�Ő_�o�����̂ɒɂ��̂��s�v�c�ł���ˁI

���̐_�o���Ă��܂��A���R�ł��������̂̒ɂ݂͐�ɂȂ��Ȃ�܂��B

�Ƃ��낪�A

�_�o��������

�Ȃ�Ă��Ƃ͂悭����܂��B

����Ȃ̂ɒɂނ̂͗��R������܂��B

���̗��R�����������܂��ˁB

�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B

�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B

�Ƃ��������ł��B

�ł��̂ŁA�_�o�i�����j�������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B ���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B

�ł��̂ŁA�_�o�i�����j���Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B

��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B

���ǂ́A�������̐���ۂ��玕�����ւƐi��ōs���A����Ɏ������܂Ŋg�����Ă��܂��܂��B

���ɁA�������̐���ۂɔ^�����܂�i����a���j���Ƃ������ł��B���̔^�݂ɂ���āA�ɂ݂��o�Ă��܂���ł��I

�����ŁA���}�������������B�������̐���ۂɔ^�����܂��Ă��܂��I

���_�o���������������āA�������̐���ۂɔ^�����܂����l�q

���_�o���������������āA�������̐���ۂɔ^�����܂����l�q

�^�����܂��āA���̒��ɂ������Ă��܂��ƌ��ɂ��N�������Ƃ�����܂��B

���̉��ǂ͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������I

���R�́A

�@���ǂ��i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����

�Ȃǂł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o�����Ƃ��挈�ł��B�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA�����ɂ�����ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�������̊ǂ̒��ɖ���߂Ă���A�Ăт��Ԃ��������܂��B

�������̎��Ấu���ǎ��Áv�ƌ����܂����A���̎��Â͊ȒP�ł͂Ȃ��A���̎��Ȉ�@�łȂ��ƒ��X�L���C�Ɏ���܂���B�K���A���ǎ��Â����ӂȎ��Ȉ�@�Ŏ��Â����Ă��������B

���L�ɁA���ǎ��Â����ӂȎ��Ȉ�@�������Ă��܂��B

�����O���O�����Ēɂ��ꍇ�́A�傫���T�̌���������܂�

�����P �����a�̏ꍇ�i���u����Ɣ����̊댯��������j

�����Q ���̍�����������Ă�ꍇ

�����R ���̍������̐�ɔ^�����܂��Ă�ꍇ

�����S �킹����y��̐ڒ��܂����ꍇ

�����T ��������̏ꍇ

�ł��B���ꂼ�����Ö@���S�R�Ⴂ�܂��̂ŁA���J�ɂ��������܂��ˁB

����1 �����a�̏ꍇ

�i���u����Ɣ����̊댯��������j

�����O���O������ꍇ�̌����ň�ԑ����̂������a�ł��B

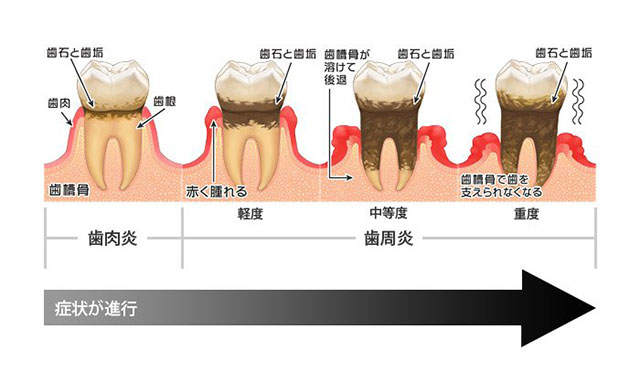

�����a�Ƃ́A������₷�������ƁA�����x���Ă����̍����n���Ă��܂��a�C�ł��B

�x���Ă鍜���n���܂��̂ŁA���R���̓O���O�����Ă��܂��B

���Ö@

�����a�̎��ÂɂȂ�܂��B

�����a�͓��{�l�����������ő�̌����ł��B

���߂Ȃ玡��܂��B�K�����߂Ɏ����ĉ������B�i�s����Ǝ���ɂ����Ȃ�܂��B

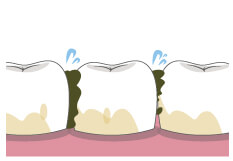

����2 ���̍�����������Ă�ꍇ

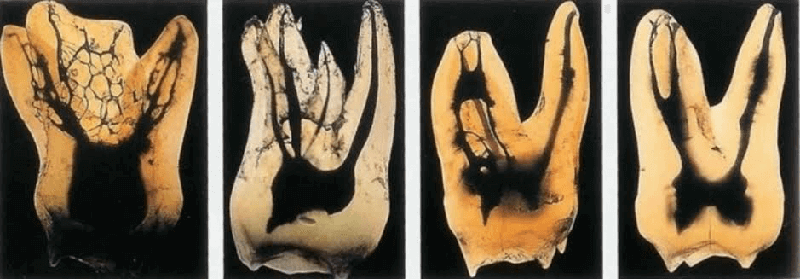

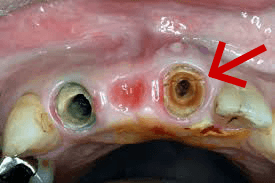

���̍�����������Ă�Ƃ����܂�C���[�W�ł��Ȃ���������܂��A���͌��\����܂��B�Ⴂ���ł��悭�N����܂��B �����̂́A�_�o�̖������̂��Ԃ����ɋN���邱�Ƃ��唼�ł��B

�����́A�_�o�̖������͎��Ɍ����ʂ��ĂȂ����߁A������ʂ��Ď��ɉh�{�����Ȃ��̂ŁA���̋��x�������Ă�����ł��B �i�_�o���������́u�����v�ƌ����āA�_�o�ƌ��ǂ��ʂ��Ă��܂��B�j

���x�������Ă鎕�Ŗ����ł����̂�H�ׂ�킯�ł�����A�q�r�������Ă��܂��Ċ�����ł��B

�����āA����Ă��܂��ƁA�����̂��O���O�����Ă��܂��B

�� ��̓I�ȃq�r�̗�

���Ö@

���̍����������ꂽ�ꍇ�́A���ꂽ�ʒu�ɂ���Ď��Ö@���ς��܂��B

�@�q�r���������̏�̕��ɏ������������Ă�ꍇ�̓q�r��ڒ��܂̂悤�ȕ⋭�܂Ŗ��߁A�������̒��ɏ�v�ȓy������Ă��炩�Ԃ��������������x����܂��B

�A�q�r���������̐[���ʒu�ɓ������ꍇ�́A��x�����ăq�r��⋭�܂Ŗ��߂āA�܂����ɖ߂����Ái�ĐA�p�j�����܂��B�����A�ĐA���Ă��������Z���Ȃ邱�Ƃ������ł��B�i�ĐA�ł��Ȃ���������܂��j

�����A�q�r���[���ꍇ�̑����͎c�O�Ȃ��甲���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������ł��B

�q�r���g�勾�i�}�C�N���X�R�[�v�j���g���Ď��Â���Ǝ���m����������܂��̂ŁA�ǂ����Ă����������Ȃ����ɂ͂������߂̎��Âł��B

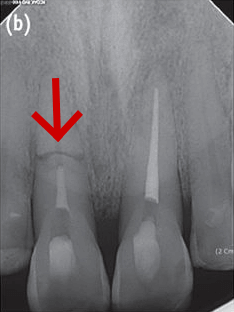

����3 ���̍������̐�ɔ^�����܂��Ă�ꍇ

���̍������̐�ɔ^�����܂����ꍇ�́A�������̐�̍���n�����Ă��܂��A������������Ƃ�����܂��B

�ǂ�Ȏ��ɍ������̐�ɔ^�����܂邩�ƌ����ƁA���̓��������ۂɊ����������ł��B

���̊����́A�������₩�Ԃ����ɋN���邱�Ƃ������ł��B

�������₩�Ԃ����͐_�o���������ɂ��鏈�u�ł����A�_�o�̖������́A���ۂɊ������₷���̂ł��B

�Ȃ��_�o�̖��������������₷�������������܂��ˁB

�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B

�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B

����ł��Ă��܂��B

�ł��̂ŁA��������������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B

���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B

�Ƃ��낪�A�������Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B

��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B

�����āA���̍������̐���ۂɔ^�����܂��Ă��āA�����O���O��������A����A�@�����肵�����ɒɂ�A����̂ł��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

����4 ���Ԃ�����y��̐ڒ��܂����ꍇ

���Ԃ�����y��́A���ɐڒ��܂ň����t���Ă��ł����A���̐ڒ��܂��n������A�j�ꂽ�肵�āA�ڒ����キ�Ȃ邱�Ƃ�����܂��B

�����Ȃ�ƁA�P���ɂ��Ԃ������O��悤�Ƃ��āA�O���O�����Ă����ł��B

�܂��A�y��̐ڒ������ނƁA�y�䂲�Ɠ����Ă��܂��B

�� ���Ԃ��������ɐڒ��܂ň����t���܂��B���̐ڒ��܂��n����Ƃ��Ԃ�����������Ă��܂�

�� �܂��A���̒��ɓ����y����ڒ��܂ň����t���܂��B���̐ڒ��܂��n�����ꍇ�́A�y�䂪�����Ă��܂��B

���Ö@

�@��U�A�O�ꂩ�����ăO���O�����Ă邩�Ԃ�����y���������O���܂��B���̌�A���Ԃ�����y��A�����̂Ɉُ킪������A����ň�ԋ����ڒ��܂Őڒ��������܂��B

�A���Ԃ�����y�䎩�̂ɁA��j�����������ꍇ�́A�V������蒼���܂��B

�B�����̂ɒ������������璎��������Ď���Ă���A���Ԃ�������蒼���܂��B

���̏ꍇ�́A���߂̎��Â��K�v�ɂȂ�܂��B�ق��Ă����ƁA�����̂�����Ă��܂��A�����ɂȂ邱�Ƃ����邩��ł��B

����5 ��������̏ꍇ

�������肪������́A���ɋ����͂��������Ă��܂��܂��B

���ɁA����̎��ɗ͂������邱�Ƃ������ł��B

�����āA���̎��̎���̍��Ƀ_���[�W��^���Ă��܂��āA�����O���O�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

���Ö@

��������E�H��������������Ö@�ɂȂ�܂��B

1. ���ݍ��킹������

���̂��ݍ��킹���ǂ��Ȃ��āA�㉺�̎������������鏊���������ꍇ�A���������茸�����犚�ݍ��킹���ǂ��Ȃ�̂ŁA���茸�炻���Ƃ��āA�m�炸�m�炸�Ɏ�����������Ă��܂��܂��B

�˂Ȃ̂ŁA���Ö@�Ƃ��ẮA���ݍ��킹�̐f�f�����āA�����I�ɋ���������Ƃ�����ق�̏������Ȃǂ��Ď����܂��B

2. �}�E�X�s�[�X�Ŏ���

�i�ی��������܂��j

�}�E�X�s�[�X��t���邱�Ƃɂ���āA���ݍ��킹�̂ł��ڂ��̃A���o�����X���Ȃ����A�����S�̂̊��ݍ��킹���ϓ��ɂȂ�A�X���[�Y�Ɋ��ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�P�{�P�{�̎��ւ̕��S������A�܂��A�S�̊߂ɂ����镉�S������܂��B

��Q�鎞�͕K���t���܂��B�������p�\�R���Ƃ��C�������d���̎����t����Ɨǂ��ł��B

���X�ɁA��������A�H�����肪���܂��Ă��܂��B

3. �X�g���X

�X�g���X������ƁA�͔̂������Ă��܂��Ď���������N�����₷���Ȃ�܂��B�i�����A�X�g���X���U�ׂ̈Ɏ�������͂�����x�K�v�ł�����܂��B�ł����A�Ђǂ���������͍���܂��j

�˃X�g���X�����߂Ȃ������ɕς��邱�Ƃ��K�v�ł��B

4. �����ɋN���鎕�������

�����Ɏ�����������Ă�ƋC�t������A�Ƃɂ������̗͂��ĉ������B

�㉺�̎������킳���ɗ����ĉ������B�H�ׂ���A���肷��Ƃ��ȊO�͋ɗ͎������܂Ȃ��悤�ɋC��t���ĉ������B

�����āA�A�S�̗͂������āA�����y�ɂ��ăX�g���b�`���ĉ������B

�ӎ��I�ɂ���𑱂��邱�Ƃ����ʂ�����܂��B

5. ��Q�Ă鎞�̐H�������

��Q��O�́A�[���Ȃ��Ƃ͍l�����ɁA�y�������Ƃ��l���ă����b�N�X���Ă��������B

���̗ǂ��������Ƃ邱�Ƃ��H������\�h�ɂȂ�܂��B

���̒ɂ݂̌�������������ɂ���̂ɁA�����������̎��Â������炵�Ă��������܂���B

�{���̌����������Ď����Ȃ��Ƃ����܂���B

�����g�ł̓X�g���X�̗\�h�ɂ��w�߂Ē�������ŁA���Ȉ�@�����Ў�f���Č����Ƒ�������炩�ɂ��āA���Â��ĉ������ˁB

�˂��̏ꍇ�́A�_�o�̉��ǂ��l�����܂��B

�_�o�̉��ǂ͐����ɂ��u�������v�ƌ����܂��B

���������N�����̂͂Q����������܂��B

�����P�F ���������̐_�o�܂Ői��ł���ꍇ

�����̑傫���ɂ͒i�K������܂����A�b�R�ƌ����Ē��������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B

���������̐_�o�܂ōs���ƁA�_�o�������̂��ۂɂ���ċ������ǂ��N�����܂��B

�����āA���Ȃ苭���ɂ݁i�Y�L�Y�L�A�ǂ�����ǂ�����etc�j���o�Ă������܂��B

�ɂݎ~�߂������ɂ����Ȃ�܂��B

���Ö@

�ʏ�A�����̒ɂ݂ɂ͒i�K������܂����A���������̐_�o�܂ōs���Ă��܂��ƁA���Ȃ�ɂ݂܂��B

���̏ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B

�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B

��̓I�Ȏ��Ö@

�@�܂��A�ɂ�ł鎕�ɖ��������܂��B

���@�ł͖����͒ɂ��Ȃ��ł��܂��B�ɂ��Ȃ����R�͂������B

�A���������������������A����������Ď��A���̌㎕�̐_�o��j�̂悤�Ȋ����g���Ď��܂��B

������������������Ă�̂Œɂ݂͑S������܂���B

�B�_�o�����I�������A���̓����ɏ��ł̖�����āA�ӂ������ĂP��ڂ̎��Â͏I���ł��B

�C���̐_�o���������ɁA��U���ǂ��N���܂����A���ꂪ�P�`�Q�T�ԂŎ��܂�����_�o�̑���ɂȂ����l�߂܂��B

�������ʂ��Ă�̂��A�_�o�̑���ɂȂ��ł��B

���@�̖������ɂ��Ȃ����R

1�F�����̒��˂̐j���h�������ɂ݂��Ȃ���

���ƌ����Ă��A�j���h�����̒ɂ݂�h�����Ƃ��厖�ł��B

�����ɍׂ̐j���g���Ă���

�ːj�����ׂ��̂ŁA�����̒��Ɏh�������ɂ��킩��ɂ����B

���ɂ݂�������זE(�ɓ_)�̏��Ȃ��ӏ��ɍŏ��ɑł�

�˒ɓ_�����Ȃ��̂Œɂ݂ɂ����ł��B

���j���h���u�Ԃ́A�������̔S���ۂ̊v�̂悤�ɁA�s���ƒ����Đj����C�Ɏ������ɓ���悤�ɂ���B

�˂��̂悤�ɂ���Ɛj���h�������Ƃ��킩�炸�A���҂���ɂ́A�u�ŋ߂̖����͒��˂���Ȃ���ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ������ł��B

�Q�F������𒍓�����Ƃ����ɂ݂��Ȃ���

������͉t�̂Ȃ̂ʼn��x���Ⴂ�̂ł����A�������鎞�ɉ��x���Ⴂ�ƁA�̂��₽�������Ă��܂��Ɠ����ɒɂ������Ă��܂������ƂȂ�܂��B

���@�ł͂��炩�����������̉����炢�ɉ��߂Ē������܂��̂��A���җl�͋C�t����܂���̂ŁA�ɂ݂������܂���B

����ƁA�����ւ������̃X�s�[�h�����Ȃ������肵�Ă��܂��B�}���Œ�������ƁA���������Ă��܂��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

���@�ł́A�P�H���P�b���炢�̂������Ƃ����X�s�[�h�ōs�����ŁA�����̑��ݎ��̂ɋC�t����܂���B

�����Q�F �����Ƀq�r������A����������ۂ��_�o�Ɋ��������ꍇ

�ł����������A�����Ԃ������A�����������Ђǂ�������A�����������ȂǂŁA���Ƀq�r�����邱�Ƃ�����܂��B

�q�r�������Ă��܂��ƁA����������ۂ��_�o�܂ōs���Ă��܂��A���ǂ��N�������Ƃ�����܂��B

�� ���Ƀq�r�������Ă�l�q

���Ö@

1�F�_�o�̉��ǂ��ア�ꍇ

���̏ꍇ�́A���̃q�r���C���ėl�q���݂܂��B��C�Ő_�o�̒ɂ݂�����A����Ŏ��Â͏I���ł��B

�����A�ɂ݂����Ȃ��ꍇ�́A���̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B

�ˁi���Ӂj�������A���̐_�o�͂Ȃ�ׂ����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ��_�o���c���悤�w�͂����Ă��܂��B

2�F�_�o�̉��ǂ������ꍇ

���̏ꍇ�́A�c�O�Ȃ������̐_�o����菜�����Â����Ȃ��Ƃ����܂���B

�_�o������Ă��܂��Βɂ݂͂����Ɏ��܂�܂��B

3�F���ɓ������q�r���傫���ꍇ

�q�r�������炢�̏ꍇ�́A���̐_�o����������ƂŁA���Ԃ���������̂ł����A�q�r�����̍������̕��܂ōs���Ă��܂��Ă�ꍇ�́A�����Ȃ��Ƃ����Ȃ���������܂��B

�������A�Ȃ�ׂ����͔����Ȃ������ǂ��̂ŁA���@�ł͂Ȃ�ׂ������Ȃ��悤�w�͂����Ă��܂��B

�������Œ��Ӂ�

���Â���K�v���Ȃ��q�r������܂��B

���}�̂悤�ɁA�O���ɂ��ĂɃq�r�������Ă�ꍇ�ł��B

�O���͕\�ʓI�ɂ��̂悤�Ȕ����ȃq�r������₷���̂ł����A���Â̕K�v�͂���܂���B

���̃q�r�ɏڂ������Ȉ�@�Œ��J�ɂ݂Ă�����ĉ������ˁB

�� �O���̂��Ẵq�r

���̍�����t�������ɂ����Ƃ�����܂���ˁI

�������̐�ɂł����݂̂����Ȃ̂��ł��邱�Ƃ�����܂��B

���̏Ǐ�́A���̐_�o������Ă鎕��_�o������ł��܂������ɋN����܂��B

�i�⎕�ȂǁA���Ԃ����̎��ɂ悭�N����܂��j

���̗��R�����������܂��ˁB

�܂������Ȗ��O�������i�������j�ƌ����܂��B

�����āA�����̒��ɂ͖{���ɐ_�o���ʂ��Ă邵�A���ǂ��ʂ��Ă܂��B

����ł��Ă��܂��B

�ł��̂ŁA�_�o����������Ƃ����̂́A���̒�����A�_�o�����łȂ����ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��ł��B ���ǂ̒��ɂ͔������Ȃǂ̖Ɖu�זE������A���ۂ�������Ă��܂��B

�Ƃ��낪�A�������Ă��܂��ƁA���̒�����Ɖu�זE�����Ȃ��Ȃ�A���̒��ɂ��ۂ������ė��Ă�������邱�Ƃ��ł����ɁA�������ĉ��ǂ��N�����Ă��܂���ł��B

��������Ď��̓����ɋN���������ǂ͍������̐���ۂ��獜�̒��ɐi��ōs���܂��B

�����ŁA������x���}���������������B

�_�o�̎���ɂ́A�������Ƃ����g�D���������Ƃ�����������܂��B

���ǂ́A�������̐���ۂ��玕�����ւƐi��ōs���A����Ɏ������܂Ŋg�����Ă��܂��܂��B �����Ȃ邱�Ƃɂ���āA�_�o���������ɂނ�ł��B

�������⎕���������ǂ��N�����Ă��܂��A���R���̎��͒ɂ��Ȃ�܂��B���̐_�o�������ł��A�����ł��B

���_�o���������������āA�������̐���ۂɔ^�����܂����l�q

���_�o���������������āA�������̐���ۂɔ^�����܂����l�q

���̉��ǂ̐������̂́u���됫�������v�ƌ����܂��B

���̉��ǂ͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@���ǂ��i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

���Ö@

���̍������̐�ɂ��܂��Ă�^���o������A�������̓����𐴑|���ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A�Ăт��Ԃ��������܂��B

���@�o�Ƃ́A�@�̎��͂̓��W���ɊJ���Ă����Ԃ̂��ƂŁA�S��ނ���܂��B

�̂S�ł��B

�� ���@�o�̂S�̎��

���̂S�̓��A���̒ɂ݂ɊW������̂��A��{���ł��B

�� ��{���̃����g�Q���ʐ^

�� ���F�����ň͂܂ꂽ��������{��

���̏�{���ɉ��ǂ��N����ƁA���ɒɂ݂������Ċ����Ă��܂��̂ł��B

�Ȃ��Ȃ�A�����͏�{���ɔ��ɋ������߂��A���ɑ���P���͍������̐悪��{���ɓ˂��o�Ă��܂��B

�Ȃ̂ŁA��{���ɉ��ǂ��N����ƁA�����̍������̎h�����`���A�����ɂނ̂ł��B

��{���̉��ǂ͕��ׂ��Ђ�����A�ԕ��ǂȂǂŋN����܂����A�����̉��ǂ������ŏ�{���ɉ��ǂ��N�������Ƃ��悭����܂��i�����A�����a�A���������^�ނȂǁj�B

�y������{�����z�ƌ����܂��B��{���̉��ǂ̂P�O�`�R�O���������������ƌ����Ă��܂��B

��̓I�ȏǏ�

�P�F�������Ȃ��Ă������ɂ�

��{�������A���̍����q�̐��_�o���������Ď����������Ȃ��Ă��ɂ��i�����Ɂj���N����܂��B�����ɂ݂��o�܂��B

�Q�F�����Ɏ����ɂ�

��{�������A���̎���̎������Ɋg�����Ă��܂��A�����ɒɂ݂��o�܂��B �������Ƃ́A���̍����q�̎���ɂ����āA�������ƍ����Ȃ��N�b�V�����̂悤�ȑg�D�ł��B

�R�F��������������������

��{�����̉��ǂ����̍��������������āA�����������悤�Ɋ����܂��B

��{�����i���@�o���j�ɂ�鎕�ɂ̓���

�P�F�O���ɂ͒ɂ݂��o���A�����ɏo��B

���R�́A�����͍������̐悪��{���ɔ��ɋ߂��̂ʼn��ǂ��g�y���₷������ł��B

�Q�F�����i�Q�`�R�{�j�̎��ɒɂ݂��o��

�����̒ɂ݂��ƁA���̎��P�{�����ɒɂ݂��o�܂����A��{�����̒ɂ݂̏ꍇ�́A��{���̋߂��ɍ����������鉜�����{�ɓn���Ēɂ݂��o��Ƃ�������������܂��B

�R�F���E�ǂ��炩�ɒɂ݂��o��

��{���͍��E�ɂ��邽�߁A�ǂ�������ǂ��N�����\���͓��R����܂����A�����ɋN���邱�Ƃ͏��Ȃ����߁A���̒ɂ݂����E�̂ǂ��炩�ɏo�邱�Ƃ������ł��B

��{�����i���@�o���j�������Ŏ����ɂ��̂��A���������Œɂ��̂���ʂ�����@

�P�F���ׂ��������Ď����ɂ��ꍇ�͏�{�����i���@�o���j�̉\��������

�� ���ׂƓ����ɒ������̒ɂ݂��o�邱�Ƃ����R����̂Œ��ӂ��K�v�B

�Q�F�₽�����̂�M�����̂����݂�ꍇ�͎��Ɍ���������\��������

�� ��{�����i���@�o���j�͎��̍����q���������Ēɂ݂��o��̂ŁA���݂��肷�邱�Ƃ͒ʏ�͂Ȃ��ł��B

�R�F�ɂ��������ł���ꍇ�́A���������̉\��������

�� ��{�����i���@�o���j�������̏ꍇ�́A�����{�ɓn���Ēɂނ��Ƃ������ł����A�������̒ɂ݂��ƁA�ɂ������r�I���肵�₷���ł��B

�����A���ۂɂ͂��̔��f�͓���A���Ȉ�@�Ń����g�Q���Ȃǂ̌��������āA�m���ɐf�f���Ă�����ĉ������ˁB

���ȗp�����g�Q���ł��A��{���̉��ǂ͂����킩��܂��B

�܂��A���Ȉ�@�Őf�f���āA���Ɉُ킪�����ƕ��������ꍇ�͎��@�Ȃ����Љ�邱�Ƃ�����܂��B

���Ö@

���������ŏ�{�����i���@�o���j�ɂȂ����ꍇ

���̏ꍇ���Q����������܂�

1. ���������̐_�o�܂Ői��ł��܂��A�_�o�������Ĕ^��ʼn��ǂ��N�����A��{���ɔg�y���Ă��܂��ꍇ

���̏ꍇ�̎��Ö@

���̍������̐�ɗ��܂����^���o������A�������̓�����|�����ď��ł��āA���ۂ��������܂��B

���ۂ����Ȃ��Ȃ�����A���Ԃ��������܂��B

���̎�̊����͑��߂Ɏ��Â�����Ă��������B

���R�́A

�@�������i��ł��܂��قǁA���Â̊��Ԃ�A���Ô�����Ă��܂����ƁA

�A���R�ɂ͎��炸�A�����Ă����Ǝ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邱�ƁA

�B���ۂ����ǂ�ʂ��đS�g�ɂ܂���Ă��܂�����ł��B

�Q. �����a�̂��ۂ��A���Ǝ������̊Ԃ̎����|�P�b�g�Ƃ����Ƃ�����A��{���ɍs���Ă��܂�����A�����a���i�s���Ď��̎���̍���n�����Ă����A�������̐�̍����n�����āA�������牊�ǂ���{���ɍs���Ă��܂��ꍇ

���̏ꍇ�̎��Ö@

�����a�ɂȂ�ƁA��{�����̖�肾���ł͂Ȃ��A���ۂɂ���Ď����������Ă�����A�o��������A�^���o����A���̎���̍���n�����Ď����O���O���ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA���}�����a�̎��Â�����K�v������܂��B

��{�����i���@�o���j�������Ŏ����ɂ��ꍇ

���ȂŎ����ڂ����f�f�������ʁA��{�����i���@�o���j�������Ŏ����ɂ��Ƃ킩�����ꍇ�́A���@�ȂŎ����K�v������܂��B

�����}�ɒɂ��Ȃ�����A�钆�ɒɂ��Ȃ����獢��܂���ˁI

����Ȏ��ɁA�����܂ނƒɂ݂��܂��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

���̒ɂ݂͐F��Ȍ���������܂����A�����܂�Œɂ݂��܂��ɂȂ闝�R�ƁA�ǂ�ȏǏ�̎������킩��₷�����������܂��ˁB

�����܂�Œɂ݂��܂��ɂȂ闝�R

���ɒɂ݂����������ɁA�����ɐ����܂ނƁA���̐_�o�⎕�����ɒʂ��Ă錌�̗ʂ�����܂��B

���̒��ɂ͒ɂ݂����������鐬���i���ɕ����j������܂��̂ŁA���ꂪ���邱�Ƃɂ���Ēɂ݂��܂��ɂȂ�܂��B

�� ���ӓ_

�@ �X�ȂǗ₽��������̂Ŏ����}���ɗ�₷�ƁA�₽���̎h���ɂ���āA�������Đ_�o�ɒɂ݂������Ă��܂��܂��B

�A ��₷�̂ł���A�₽���^�I���Ŕ畆�̏ォ���₷���A��p�V�[�g�ŏ��X�ɗ�₷�悤�ɂ��Ă��������I

�B �t�ɁA�g�߂Ă��܂��ƁA���̗ʂ������A�ɂ݂����������鐬���i���ɕ����j�������Ă��܂��܂��̂ŁA�]�v�ɒɂ�ł��܂��܂��B

�Ǐ�P�F ����

�����������͓��R�ɂ݂܂������炢�ȏ�̒����ł́A�H�����ɒɂޒ��x����Y�L�Y�L�������ꍇ�܂ł���܂��B

���������̐_�o�܂ōs���ƁA�_�o�������̂��ۂɂ���ċ������ǂ��N�����܂��B

�����āA���Ȃ苭���ɂ݁i�Y�L�Y�L�A�ǂ�����ǂ�����etc�j���o�Ă������܂��B